Я хотела бы попытаться представить вам — совсем вкратце — филологический, исторический очерк этого уникального в своём роде языка и поделиться собственными впечатлениями о нём, о том его образе, который сложился у меня в уме за многие годы занятий: преподавания (домашнего преподавания ещё в советские годы) и составления словаря церковнославяно-русских паронимов (по кругу богослужебных текстов и по текстам Священного Писания).

Церковнославянский язык принадлежит не только собственно церковной истории, но и всей истории русской культуры. Многие черты нашей культуры и, как это называют, национального менталитета можно связать с тысячелетним сильным присутствием этого второго, «почти родного», «почти понятного» языка, «священного языка», употребление которого ограничено исключительно богослужением.

Любая, самая краткая цитата на церковнославянском языке (об этом я скажу позже) сразу же привносит с собой всю атмосферу храмового богослужения; эти слова и формы приобрели как будто особую вещественность, уподобившись храмовой утвари, предметам, изъятым из бытового пользования (как, например, оклад иконы, свободное использование которого современным художником выглядит скандальной провокацией, чему мы недавно стали свидетелями).

Впрочем, отношение к церковнославянским цитатам в бытовом применении мягче: такие заведомо «неуместные» цитаты переживаются как особая игра, отнюдь не пародирующая священный текст, как особый комизм, не предполагающий ни малейшего кощунства (ср. «Соборян» Н. Лескова); однако играющие в эту игру отлично знают её границы.

В сопоставлении с церковнославянским, в контраст к нему русский язык воспринимался как язык профанический, не просто нейтральный, а «поганый» (в говорах сохранились некоторые следы этого уничижительного значения «русский»: владимирское «обрусеть» — значит опуститься, перестать следить за собой), недопустимый для выражения духовного содержания.

Естественно, эта разница статусов смягчилась после создания литературного русского языка — но не исчезала до конца (ср. возмущение изложением богословских тем на светском языке, в формах светской поэзии: свт. Игнатий Брянчанинов об оде «Бог» Державина).

Вообще говоря, церковнославянский язык принадлежит не только русской культуре, но всей культурной общности, которую принято называть Slavia Orthodoxa (православное, или кириллическое славянство), то есть восточным и южным славянам (после того, как он покинул свою западнославянскую моравскую колыбель).

В каждой из этих традиций церковнославянский был вторым языком (то есть тем, который осваивают не органически, как родной язык, а путём особого изучения), письменным, сакральным языком (о чём мы уже говорили), своего рода славянской латынью. Он, как латынь, был в замысле наднациональным языком, о чём часто забывают (переводя с церковнославянского как с чужого «русского» на свой, скажем, украинский — или же считая его, как в Болгарии, «староболгарским»).

И сразу же нужно отметить его отличие от латыни. Латынь была языком всей цивилизации. Латынь использовалась в деловой письменности, в светской литературе, в бытовом обиходе образованных людей, устном и письменном, — одним словом, во всех тех областях, где всегда действует литературный язык.

Что касается церковнославянского, его употребление с самого начала было жёстко ограниченным: богослужебным. На церковнославянском никогда не говорили! Ему нельзя было обучать так, как обучали латыни: предлагая ученику составлять простейшие фразы, переводить какие-то фразы с родного языка, типа «мальчик любит свой дом».

Таких новых фраз просто не должно было быть! Они принадлежали бы жанру, который церковнославянский исключал. Упражнениями здесь могли бы быть только задания составить новый тропарь, кондак, акафист и т. д. по заданным образцам. Но очень маловероятно, чтобы такое происходило.

Этот второй язык, «славянская латынь» (со всеми уже сделанными и многими другими уточнениями), был в каждой из славянских стран очень близко родствен первому говору, vernacula, «простой мове». Настолько близким, что он создавал у болгарина, у русского, у серба впечатление понятности, не требующей специального обучения. Или почти понятности: но смутность смысла церковнославянских текстов человек объяснял себе как «священную темноту», необходимую для богослужебного текста.

Впечатление это, однако, было и остаётся ложным, потому что по своей сути церковнославянский — другой язык. Подчеркнём: другой не только по отношению к современному русскому — но и в не меньшей мере к древнерусским говорам. Однако «другость» его была уникальной: не столько грамматической или словарной, сколько семантической, смысловой.

Мы знаем, что церковнославянское «живот» — не то, что современный русский «живот»: это «жизнь». Но и в древнерусских говорах «живот» значил не «жизнь», а «имущество, пожитки». Церковнославянский был, как об этом хорошо сказал историк русского языка Александр Исаченко, по своему существу греческим языком… да, странным метемпсихозом греческого языка в плоть славянских морфем.

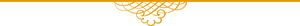

Из учебного перевода тропаря Богоявления Господня

Действительно, корни, морфемы, грамматика были славянскими, но значения слов были во многом греческими (вспомним, что изначально все богослужебные тексты — переводы с греческого). Исходя из своей языковой компетенции человек просто не мог понять этих значений и их комбинаций.

Изучив другой, скорее всего, греческий язык славянин несомненно не имел бы этих смысловых иллюзий (и до сих пор прояснить некоторые тёмные места славянских текстов можно единственным образом: обращением к греческому оригиналу). В связи с этим можно понять и те споры, которые возникли при утверждении славянского богослужения.

Не опасно ли вводить этот новый, в замысле Учителей Славянских более «простой» язык (одним из аргументов перевода на славянский была «простота» — некнижность — славян: «мы же, славяне, — проста чадь», как писал моравский князь, приглашая свв. Кирилла и Мефодия)?

Одним из аргументов противников нововведения было именно то, что он будет менее понятен, чем греческий, или мнимопонятен. Противники славянского богослужения ссылались на слова ап. Павла о говорении на языках: «Говорящий на (новом) языке, молись о даре истолкования». Новый язык будет непонятен именно потому, что он слишком близок — и значит при этом другое.

Я уже говорила, что церковнославянский язык окружён множеством разных дискуссий и споров. Один из них — это неразрешённый спор Болгарии и Македонии о том, какой говор положен в основание церковнославянского языка: болгарский или македонский. Мне представляется, что это по сути не слишком существенно.

Совершенно очевидно, что за основу был взят какой-то южнославянский диалект, известный Солунским Братьям. В языке самых ранних кодексов отмечают и болгарские, и македонские черты, и, сверх того, вкрапления моравизмов и непереведённые греческие слова (как «петух», который почему-то до сих пор так и остался «алектором» в евангельском повествовании)...

Но существо дела не в этом, потому что на самом деле этот материал, материал дописьменного племенного языка, был только материалом, речевой плотью, в которую переводчики, равноапостольные Кирилл и Мефодий, вдохнули совершенно другой, новый, греческий дух. Их обыкновенно называют создателями славянской письменности: на самом деле, вполне справедливо назвать их создателями литургического славянского языка, этого особенного языка, похожего на который, насколько я представляю, нет.

И поэтому, когда кирилло-мефодиевский язык называют, допустим, древнеболгарским, древнерусским, древнемакедонским, такая национальная атрибуция несправедлива; во всяком случае, в любое из этих определений необходимо вставить ещё одно слово: древне-церковно-болгарский, древне-церковно-русский, потому что это язык, созданный в Церкви и для Церкви. Как мы говорили, исключительно для церковного употребления.

Его уникальной функциональной чистотой гордились древнерусские книжники. В трактате черноризца Храбра «О письменех» превосходство славянского аргументируется тем, что другого такого чистого языка нет. На нём не писали грамоты, государственные постановления, светскую поэзию; на нём не вели праздных обыденных бесед — на нём только молились Богу. И это своё свойство церковнославянский язык сохранил до нынешнего времени.

Современный богослужебный язык — плод долгой эволюции староцерковнославянского языка. Этот язык принято в филологии называть синодальным. Окончательную форму, относительную нормированность он приобрёл приблизительно к восемнадцатому веку.

Почти обо всём в его истории мы можем говорить только приблизительно, потому что эта история до нынешних времён практически не изучалась филологами, которые относились к этим изменениям с определённым пренебрежением — как к «порче» первоначального, чистого языка. Это характерно для девятнадцатого века — настоящим и ценным в народной культуре считать самое древнее, первоначальное.

Эволюция языка виделась как его порча: с ходом времени церковнославянский приближается к русскому, русифицируется и тем самым теряет свою лингвистическую идентичность. Поэтому если что преподавали филологам и историкам, то только язык самых древних кодексов, близких ко времени Кирилла и Мефодия. Однако развитие этого языка было отнюдь не деградацией, он — в связи с переводами новых текстов и потребностями в расширении богословского словаря — обогащался, он развивался, но это всё осталось совершенно не изучено.

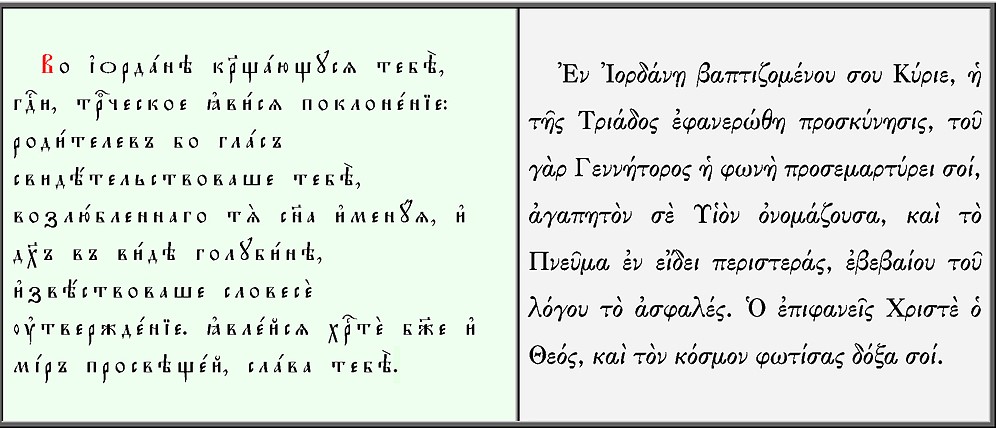

Чтобы оценить размах изменений, достаточно положить рядом два текста одного эпизода: в версии Зографского кодекса — и современного богослужебного Евангелия. Путь от этого начала к настоящему положению вещей лингвистикой не описан.

Первая страница Зографского Евангелия (конец X или начало XI в.)

Первая страница современного Евангелия от Марка

Можно отметить парадоксальный характер эволюции староцерковнославянского: этого развития в принципе не должно было быть! Первоначальный демократический, просветительский пафос свв. Кирилла и Мефодия, стремившихся приблизить Священное Писание и богослужение к культурным возможностям новых христианских народов, сменился другим, консервативным, который оставался ведущим в течение многих веков: требуется всеми силами хранить всё в том виде, в каком это нам передано, любая новизна подозрительна как отступление от канона (ср. выстроенную Р. Пиккио для русского Средневековья цепочку: православие — правомыслие — правописание; достаточно вспомнить судьбу св. Максима Грека, которому — в качестве догматической ошибки — вменялось неправильное употребление форм прошедшего времени, аориста и перфекта).

Тем не менее, русификация славянского происходила и происходит доныне, причём не в форме организованных «справ» и реформ (как известно, каждая попытка такой справы сопровождалась печальными последствиями, расколами и человеческими жертвами), а исподволь, в форме упрощения текстов для певчих.

Но вернёмся к отношениям церковнославянского и русского. Эти отношения (так же, как и церковнославянского и разговорного болгарского или сербского, однако этим я не занималась и поэтому не могу говорить с уверенностью) описываются Борисом Андреевичем Успенским как диглоссия. Диглоссия, а не двуязычие (то есть параллельное существование двух языков).

Ситуация диглоссии — это такая ситуация, в которой есть два языка, но носителями они воспринимаются как один. В их восприятии это один и тот же язык в двух формах («высшей» и «низшей», нормированной и свободной), причём употребление двух этих форм — взаимоисключающее. Там, где употребляется одна форма языка, другая невозможна, и наоборот.

Нельзя, категорически нельзя употреблять «поганый» русский в храмовом богослужении (так это было в Средневековье) и точно так же нельзя употреблять сакральный церковнославянский в быту. И это второе было бы воспринято как кощунство. Такая ситуация, диглоссия, известна не только в славянском и не только в христианском мире (ср. сопротивление некоторых религиозных движений иудаизма бытовому употреблению иврита). Обычно диглоссия действует там, где между двумя языками устанавливаются иерархические отношения: один язык — священный, другой — профанный.

Что касается понятности церковнославянского, то, видимо, он никогда не был совершенно понятным без особой подготовки (а часто и после неё, ведь грамматики и словари этого языка появляются очень поздно, а обучение исключительно по текстам не гарантирует понимания всех контекстов). У нас достаточно много свидетельств о том, что он не был понятен в девятнадцатом веке. Хотя бы знаменитая сцена молебна в «Войне и мире», где Наташа Ростова понимает «миром Господу помолимся» как «всем миром помолимся Господу», «о свышнем мире» — как о «мире среди ангелов»...

Неудивительно, что церковнославянских оборотов не понимали дворяне и крестьяне, но часто их не понимали и духовные лица. Свидетельство тому — проповеди, в том числе и проповеди прославленных деятелей русской Церкви, в которых толкования отдельных стихов основаны на простом недоразумении. Например, проповедь на стих Псалма «возьмите врата князи ваша»: следует рассуждение о том, почему именно «князи» должны «взять врата», исходя из русских значений этих слов, тогда как «возьмите» значит по-славянски «поднимите», а «князи» — деталь конструкции ворот. Примеры таких глубокомысленных непониманий можно коллекционировать, но это не слишком интересно.

Тем более не стоит удивляться, что язык богослужения непонятен нашим современникам, которых не обучали даже так, как учили наших бабушек (читать тексты, запоминать их наизусть) и которые, как правило, не изучали классических языков. Ведь знакомство с классическими языками чрезвычайно помогает понимать эти тексты: стихотворные инверсии гимнографии, перестановки слов, грамматические конструкции — всё, что совершенно не свойственно живым славянским наречиям и что внесено из греческого.

Но самое трудное для неподготовленного восприятия — это всё же не синтаксис, а семантика, значения слов. Представим себе переводческую задачу равноап. Кирилла и Мефодия. Им нужно было передать смыслы, для которых ещё не было слов!

Славянские говоры не выработали всех тех значений, которые были необходимы для передачи богослужебных текстов и текстов Писания. В эти значения вложены века греческой мысли и еврейской книжности. Славянское слово, дописьменное, ничем похожим не располагало.

Мы можем себе представить переводческую работу Кирилла и Мефодия таким образом: они брали греческое слово, которое совпадало с каким-то славянским в своём «нижнем», вещественном значении, и как бы сцепляли два эти слова «на вырост». Так, славянское «дух» и греческое «pneuma» соединены в своём «нижнем» значении — «дыхание». И дальше в славянском слове как бы нарастает вся смысловая вертикаль, то содержание «духа», которое развито греческой цивилизацией, греческим богословием.

Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

Надо заметить, что русские говоры так и не развили этого значения. «Дух» в говорах означает только «дыхание», или «жизненную силу» («у него духа нет» — значит «он скоро умрёт», жизненной силы нет). Поэтому исследователь народных верований столкнётся с тем, что «душа» там (вопреки церковному представлению о теле, душе и духе) выше «духа»: «дух» присущ всему живому, с «душой» дело сложнее: «одним духом живут разбойники, потому что душа их уже при жизни в аду» — так рассуждает носитель традиционных верований, основанных на «первом», устном языке.

Язык, который получился в результате таких смысловых прививок, можно назвать в определённом смысле искусственным, но совсем в ином роде, чем искусственно созданные языки типа эсперанто: он выращен на совершенно живой и реальной словесной основе — но ушёл от этого корня в направлении «небесного» смысла, то есть непредметного, концептуального, символического, духовного значения слов.

Очевидно, он ушёл в эти небеса дальше, чем собственно греческий, — и почти не касается земли. Он воспринимается не то чтобы как целиком иносказательный — но как относящийся к иной реальности, наподобие иконы, которую не следует сопоставлять с предметной реальностью, натуральной перспективой и т. п.

Я позволю себе выразить такое предположение: это его «небесное» качество очень уместно в литургической гимнографии с её созерцательным, «умным» (в славянском смысле, то есть невещественным) содержанием, с её формой, составляющей аналог иконописной форме («извитие словес», ploke) — и часто это же качество не даёт почувствовать прямоту и простоту слова Священного Писания.

Ещё одно свойство церковнославянского языка: он подчиняется не чисто лингвистическим законам. Некоторые особенности его орфографии и грамматики обоснованы доктринально, а не лингвистически: например, разные орфограммы слова «ангел» в значении «ангел Божий» или «дух зла». Или же слово «слово», которое в «простом» значении «слова» относится к среднему роду, но в значении «Бог Слово» склоняется по мужскому роду, и так далее. Как мы уже говорили, сами грамматические формы осмысляются доктринально.

В этой тысячелетней ситуации диглоссии и коренится проблема перевода на русский язык. Казалось бы, почему это так трудно или недопустимо, если эти тексты уже переведены на французский, финский, английский и переводы реально действуют в литургической практике Православных Церквей? Почему же так трудно с русским?

Именно потому, что эти два языка воспринимались как один. И те средства, те возможности, которыми располагал церковнославянский, русский у себя не развивал. Он передоверил славянскому языку всю область «высоких» слов, всю область высоких, отвлечённых и духовных понятий. И затем, при создании литературного русского языка, церковнославянский словарь просто заимствовался для его «высокого стиля».

С тех пор как сформирован литературный русский язык, церковнославянский словарь введён туда как высший стиль этого языка. Разницу между церковнославянскими и русскими словами мы ощущаем как стилистическую — и жанровую. Замена славянизмов русизмами даёт эффект сильного стилистического снижения.

Вот пример, который приводил мой учитель, Никита Ильич Толстой: он переводил целиком составленную из славянизмов фразу «устами младенца глаголет истина» на русский — получалось: «ртом ребёнка говорит правда». Здесь ещё как будто ничего страшного не происходит, но мы чувствуем неловкость, как если бы стихи Пушкина «Я вас любил…» были бы переведены на молодёжный жаргон («Я от тебя типа балдел»).

Это очень трудно преодолимая проблема: церковнославянский язык навсегда связан для нас с высоким слогом, с торжественным красноречием; русский — нет, поскольку он ему отдал эту область.

Кроме того, все церковнославянские слова, вопреки их реальному значению, всегда воспринимаются как отвлечённые. «Ворота» — это простые ворота, предмет обихода: «врат» в обиходе нет, «врата» располагаются в иной, умопостигаемой или символической реальности (хотя вопреки всему откуда-то появился футбольный «вратарь»). «Глаза» — это физические глаза, «очи» — это скорее всего очи нематериальные («очи ума») или необычайно прекрасные, одухотворённые глаза.

И если нарушить такое распределение и сказать «царские ворота» или «невещественными глазами он посмотрел» — это будет очень смелый поэтический образ.

Для переводчиков на русский язык это наследство диглосии мучительно. Когда имеешь дело с серьёзными возвышенными текстами, с европейской поэзией — Данте или Рильке — где может появиться ангел, мы невольно и автоматически славянизируем. Но в оригинале нет этого, нет этой языковой двухъярусности, там одно и то же слово, скажем, augen — это и «очи», и «глаза».

Нам же приходится выбирать между «очами» и «глазами», между «устами» и «ртом» и так далее. Мы не можем сказать об устах ангела «рот» и об очах его — «глаза». О возвышенном на русском языке мы привыкли говорить славянизмами. Конечно, попытки «обмирщить» литературный и поэтический язык были, и одна из них — это евангельские «Стихи из романа» Пастернака, где отчётливо и намеренно всё происходящее передано русскими словами и прозаическим синтаксисом:

И так погрузился Он в мысли свои…

Но обычно поэты не решаются на такое. Это отчасти похоже на то, как если бы иконный образ писали в импрессионистической манере. Во всяком случае, это выход из храма под открытое небо языка.

Причина семантических расхождений русского и церковнославянского слова чаще всего заключается в том, что в основе славянского лежит значение того греческого слова, которое первые переводчики связали со славянской морфемой, и которое не может быть известно носителям славянского языка, если они не получили соответствующего образования.

Иногда таким образом вошли и навсегда остались в славянском языке простые переводческие недоразумения. Так, например, слово «пища» в значении «наслаждение» («рай пищи», «пища нетленная») и «пищный» в значении «сладостный» («рай пищный») возникло от смешения двух греческих слов: trophe и truphe — «пища» и «наслаждение». Такого рода примеры можно умножить, но далеко не все сдвиги объясняются из греческого субстрата. Почему, например, греческому eleison, «помилуй», в славянском часто соответствует «очисти»?

Но каковы бы ни были причины расхождений, такие «двойные» слова, входящие и в русский, и в церковнославянский, чаще всего и затрудняют понимание церковнославянских текстов. Здесь человек уверен, что ему всё понятно: ведь это слово — скажем, «губительный» — он прекрасно знает! Слово «гобзует» он посмотрит в словаре — но зачем узнавать там значение «губительства»? А слово это означает эпидемию, заразный недуг.

Преподавая, я проводила небольшие эксперименты: я спрашивала людей, которые знают эти тексты наизусть и даже читают их в храмах: «А что это значит?» Не в символическом, не в каком-то дальнем смысле — в самом простом: что здесь говорится?

Ольга Седакова читает лекцию (2013)

Первой реакцией обычно было удивление: а что тут понимать? Всё же ясно. Но когда я всё-таки настаивала, чтобы это передали другими словами, то часто оказывалось, что тот или этот оборот понимается прямо наоборот! Повторяю, я говорю только о буквальном значении.

Вот один из моих любимых примеров — слово «непостоянный» (astatos по-гречески): «яко непостоянно величие славы Твоея». И вот все спокойно объясняли: ничего странного, конечно, оно изменчивое. Когда же я говорила: «Но величие Божие не может быть изменчиво, оно всегда то же», это вводило в замешательство.

На самом деле, славянское «непостоянно» ничего общего с «изменчивостью» не имеет, это русское значение. По-славянски это значит то, против чего нельзя «постояти», выстоять. То есть «невыносимое», неодолимое величие. Из слов такого рода и составлен мой словарь — первый в этом роде, поскольку таких выборочных словарей церковнославянского языка ещё не было. Это первая попытка, и я предпочла назвать то, что сделала, не «словарём», а «материалами к словарю».

Начиная собирать этот словарь, я предполагала, что в него войдёт несколько десятков слов, вроде всем здесь известных «живот» или «позор». Но оказалось, что там больше двух тысяч. И это далеко не конец сбора материала — это скорее начало.

Диапазон расхождений этих церковнославянских значений с русскими может быть разным: резким, вплоть до противоположного, как в «непостоянном» — или очень мягким и тонким, который можно не заметить. Таким, как, например, в слове «тихий». «Тихим и милостивым вонми оком». Славянское «тихий», в отличие от русского, имеет в виду не акустическую слабость (как русское «тихий» — негромкий) и не пассивность (русское «тихий» в противопоставлении бойкому, агрессивному). Славянское «тихий» противопоставлено «грозному», «угрожающему», «штормовому». Как тишина на море, штиль, отсутствие бури. «Тихий» — это такой, в котором нет угрозы. И кроме того, слово «тихий» может передавать греческое «радостный», и не только в молитве «Свете тихий». «Тиха бо дателя любит Бог»: Бог любит того, кто подаёт милостыню с радостью.

И ещё одно слово, тоже очень важное, в котором смещение по сравнению с русским как будто не слишком значительное — слово «тёплый». Славянское «тёплый» — не «умеренно горячий», как русское: это как раз «очень горячий», «жгучий» — и отсюда: «ревностный». «Тёплый молитвенник» — горячий, ревностный молитвенник. При этом привычка понимать «тихий», «тёплый» в русском смысле во многом и создала образ православия.

Что такое православие как стилистика, как образ? На ум сразу же придут образы «тишины» и «теплоты» — в этих самых, как бы неправильно понятых значениях. И таких слов немало, и что с ними делать?

Это вопрос, я бы сказала, общеисторический, общекультурный. В какой-то момент историк выясняет, что изначальное значение того или другого изменено, и в таком изменённом, искажённом виде продолжается много веков. Что здесь делать? Настаивать на возвращении к правильному началу?

Но само это искажение может быть плодотворным, может принести интересные плоды. В конце концов, оно уже часть традиции. И я бы очень осторожно смотрела на такие вещи, потому что они и составляют традицию, большую традицию восприятия восточного православного христианства, даже если она возникла из простого лингвистического недоразумения.

Такого рода непонимание или понимание славянских слов в русской перспективе разделяют и те, кто переводит православное богослужение на другие языки. Я смотрела английские, немецкие, итальянские переводы — и увидела, что в предсказуемых местах всё понято именно так. Например, «Умиление» (иконографический тип) везде будет переведено как «нежность», «растроганность» (Tendresse, Tenerezza и под.) Тогда как «умиление» (katanyksis) — это «сокрушение» или «помилование», а вовсе не «нежность». И вместе с тем, привычка примысливать к славянскому русское «умиление», невольную растроганность, и русское «умильный», трогательный (славянское: приводящий в сокрушение) — это привычка, дорогая нам. Уточнение значений, с одной стороны, необходимо для понимания, а с другой стороны, здесь необходима особая деликатность, чтобы не отменять того, что так дорого, что вошло уже и в светскую культуру, что навсегда помнится как родной образ.

Церковнославянский язык, в конце концов, представляет собой — я думаю, уже много веков представляет собой — не столько язык, сколько текст. Он не работает как язык, как порождающая реальные новые высказывания структура. Он и есть высказывание.

Весь объём церковнославянских текстов, все тексты на церковнославянском языке — это своего рода один текст, одно огромное и прекрасное высказывание. Самой малой цитаты из него достаточно, чтобы вызвать весь образ церковного богослужения, его благовоний, тканей, огней в полутьме, мелодических оборотов, его изъятости из линейного времени… всего, что связано с плотью богослужения.

Для этого достаточно не только цитаты — минимального знака этого языка, какой-нибудь грамматической формы, в том числе и неправильной. Как у Хлебникова:

Синеют ночные дорози.

«Дорози» — такой формы от «дорога» не существует и, тем не менее, эти неправильные «дорози» (собственно, одна буква «з» на месте «г») сразу же вводят нас в мир православного духа, православной стилистики.

Итак, этот язык во многом и создал образ русского православия, «тихого» и «тёплого». Можно долго говорить и о том, как он влиял и вообще на российскую культуру. Что значит и что влечёт за собой эта привычка к двуязычию, понятому как одноязычие, эта очень сложная психологическая установка. Что значит и что влечёт за собой многовековая привычка принимать священное слово, знать его наизусть и не затрудняясь его «темнотой», «полупонятностью».

От такого слова не привыкли требовать полной отчётливости: что от него ожидается — это сила. Священное слово — сильное слово. И русское обыденное слово как бы заведомо этой силой не обладает. Оно может приобрести её в поэзии — но здесь, как говорится, должен «человек сгореть», должен действовать личный гений.

Церковнославянское слово обладает этой силой как бы само по себе, без своего Пушкина или Блока. Почему, откуда? Вряд ли мы ответим на этот вопрос. Похожие впечатления я слышала от католиков, которые рассказывали мне совсем недавно, как какой-то экзорцист читал молитвы на латыни, и они действовали, но как только он произносил их в переводе на французский язык, они переставали действовать.

Так воспринимается церковнославянский язык: как сильный, властный язык. Не язык, собственно, а текст, как я говорила.

В Свято-Пантелеимоновском храме, Нижний Новгород

Конечно, на нём создавались — составлялись — и новые тексты, но вряд ли это можно назвать сочинением. Это мозаика из осколков уже существующих текстов, составленная в новом порядке по законам жанра: акафиста, канона…

Сочинить новое произведение на церковнославянском языке невозможно — новое по нашим понятиям нового. Сила церковнославянского слова близка магической, и она сохраняется в любой цитате — и в такой, где ничего собственно церковного, богослужебного не предполагается. Как, например, в «Стихах к Блоку» Марины Цветаевой:

Ты проходишь на запад солнца,

Ты увидишь вечерний свет.

Ты проходишь на запад солнца,

И метель заметает след.

Мимо окон моих — бесстрастный —

Ты пройдёшь в снеговой тиши,

Божий праведник мой прекрасный,

Свете тихий моей души.

Вызванная несколькими инкрустациями, взятыми из неё, молитва «Свете тихий» в этих стихах играет всеми своими свойствами священного, прекрасного, таинственного слова.

Я полагаю, что некоторые свойства русской поэзии связаны с этой народной привычкой к властному и понятийно не проясняемому священному языку. Насколько я могу судить, русская поэзия в девятнадцатом, и тем более в двадцатом веке гораздо легче, чем другие европейские традиции, позволяла себе фантастику слова, смещения его словарного значения, странные сочетания слов, которые не требуют какого-то окончательного «прозаического» понимания:

И дышит таинственность брака

В простом сочетании слов, —

— как писал молодой Мандельштам. Быть может, это кого-то удивит, но самым прямым наследником церковнославянского языка мне представляется Александр Блок, который никогда не уснащал свою речь богатыми славянизмами, как это делал Вячеслав Иванов, но сам его язык несёт в себе волшебную беспредметную силу церковнославянского слова, которое внушает, не объясняя:

Эта прядь, такая золотая,

Разве не от прежнего огня?

Милая, безбожная, пустая,

Незабвенная — прости меня!

Здесь нет цитат, но каждый узнает в этом тройном шаге эпитетов ритм и силу молитвословия.

О судьбе церковнославянского в светской культуре можно говорить много. Я остановлюсь, пожалуй, только ещё на одном, очень значительном эпизоде: на поэзии Некрасова и народовольчестве. Вот где особая властная, убедительная сила славянских оборотов сыграла свою роль!

Участники этого движения вспоминают, что если бы они только читали статьи социалистов, написанные на «западном» «научном» языке, как у Белинского, это на них бы совершенно не подействовало. Но Некрасов, который необыкновенно богато, щедро, неожиданно ввёл церковнославянский язык, нашёл для идеологии народничества увлекательное слово. Длинное, сложносоставленное слово славянского:

От ликующих, праздноболтающих,

Обагряющих руки в крови

Уведи меня в стан погибающих

За великое дело любви.

Литургический язык с его ключевыми словами — любовь, жертва, путь — оказался непреодолимо убедительным для молодёжи того времени. Он истолковал им их дело как «святую жертву», как продолжение литургии.

Т. Назаренко — Казнь народовольцев

Я только упомяну о ещё одной псевдоморфозе церковнославянского — официальном языке сталинской пропаганды, состоявшем, по подсчётам лингвистов, на 80 % из славянизмов (таков состав старой редакции михалковского «Гимна Советского Союза»).

И, наконец, последняя на сегодня тема: литературный русский язык. Его положение было очень сложно. «Сверху» располагался священный церковнославянский язык, совпадая с ним в зоне возвышенных, отвлечённых слов. С другой стороны, «снизу» его омывало море живых говоров, в отношении к которым он сам напоминал церковнославянский.

Это чувствовали все русские писатели, вплоть до Солженицына: русский литературный язык как будто бесплотен, абстрактен, безличен — в сравнении с ярким, вещным словом народных живых говоров. У русского писателя до определённого времени было три возможности, три регистра: нейтральный литературный язык, высокий церковнославянский и живое, играющее слово говоров. У нормативного советского писателя уже не было ни церковнославянского, ни литературного: спасти положение могло только слово говоров.

Литературный русский язык, о котором уже упомянутый Исаченко написал в своё время скандальную статью (по-французски) «Русский ли литературный русский язык по своему происхождению?» — и ответил: «Нет, это не русский язык, это церковнославянский язык: он так же отлит по образу церковнославянского, как церковнославянский — по образу греческого».

Я опускаю его аргументы, но в самом деле, литературный русский язык отличается от говоров подобным образом, как — со всеми mutatis mutandis — отличался от них церковнославянский. Это во многом другой язык. Кстати, в документах Собора 1917 года, изданных о. Николаем Балашовым, мне встретилась замечательная заметка кого-то из участников дискуссии о богослужебном языке, касающаяся «непонятности» церковнославянского.

Автор (я, к сожалению, не помню его имени) замечает, что язык современной ему беллетристики, журналистики не менее непонятен народу, чем церковнославянский. И в самом деле, литературный язык совершенно так же непонятен носителю русского говора, если тот не получил определённого образования. Это «непонятные», «иностранные» слова (не только варваризмы, которые литературный язык в отличие от консервативных говоров легко вбирает в себя — но и собственно русские слова с другой семантикой, которая не возникает непосредственно из самого языка, из самих говоров).

Да, словарь литературного языка в огромной своей доле представляется людям, не получившим определённого образования, по грамматике — русским, по смыслу — иноземным. Я думаю, что всем приходилось встречаться с этим, разговаривая с человеком, который может переспросить: а как это по-нашему, то, что ты сказал? Литературный язык для них как бы иностранный, и таким образом он несёт в себе свойства церковнославянского языка, его беспредметность, его надбытность.

Вот, собственно, и всё, что я могла бы сегодня рассказать вам о церковнославянском языке в русской культуре, хотя это тема бесконечная. Это разговор о великом сокровище нашей культуры, утратив которое, мы потеряем связь не только с церковнославянскими текстами, но и со светской русской словесностью трёх последних веков. И это разговор о сокровище, которое с самого начала несло в себе известную опасность: сильное, прекрасное, внушающее, но не толкующее, не истолковываемое слово.

![]()