Знаково-символическая деятельность в системе других деятельностей ребёнка

В отечественной психологии наибольшее влияние на работы, связанные с анализом знаково-символической деятельности, оказали положения культурно-исторической теории Л. С. Выготского, в которой одно из центральных мест занимает проблема знакового опосредования психических процессов. Знак рассматривается как орудие деятельности, определяющее её способ. В рамках такого рассмотрения исследователи придерживаются разных позиций. С одной стороны, символическая деятельность рассматривается внутри игровой, изобразительной и так далее, что является в известной степени продолжением представлений Л. С. Выготского. С другой стороны, признаётся, что игра, все виды детской деятельности в дошкольном возрасте не носят символического характера.

В аргументации «за» речь идёт о том, что игра, рисование, речь — это внешние формы в развитии знаково-символической деятельности. В них символическая функция не только проявляется, но и формируется, проходя путь от внешней деятельности к внутренней.

Так, в работе В. С. Мухиной, посвящённой анализу графической деятельности детей, выделяются этапы развития знаково-символической функции на линии «знак — символ», «обозначение — изображение». Первые рисунки детей в этом смысле не изображения, а обозначения, но по мере овладения средствами рисования и графическими приёмами ребёнок может создавать иконические изображения, имеющие функцию выражения эмоционального отношения, сходства и так далее, то есть рисунки в большей степени начинают носить символический характер, подчёркивают индивидуальный художественный стиль, формирующийся у ребёнка.

В аргументации «против» основной акцент делается на качественном различении замещения и символизма. Суть его вкратце сводится к следующему.

В игре дети пользуются разнообразными предметами, игровое значение которых жёстко не фиксировано палочками, камешками, лоскутками и прочим, для замещения реальных предметов: камушек, например, изображает мыло, палочка — лошадку, лоскуток — ковёр. Можно ли считать, что камень символизирует мыло, а палочка — лошадь? Предметы-заместители несоизмеримы с изображаемыми реальными вещами; единственное, что роднит их — это возможность действовать с заместителем как с реальным предметом (крутить первое попавшееся колёсико как руль, скакать верхом на палочке, как на лошадке и так далее). Заместитель выступает в игре с двойным значением — собственным и функциональным, и ребёнок оперирует с ним по его собственному значению в реальном игровом плане и по его функциональному значению — в воображении. Поэтому заместители и не символизируют предметы, хотя дети действуют с ними в игре иначе, чем в практической ситуации.

Как отмечал А. Н. Леонтьев, палочка приобретает не новые символические функции, не новые значения, а определённый личностный смысл. Он пишет:

«Игровой предмет сохраняет своё значение, то есть палочка для ребёнка остаётся палочкой, ребёнку известны её свойства, известен способ возможного употребления, возможного действия с ней. Это и есть то, что образует значение палочки... В игре операции с палочкой включаются в совсем другое действие, чем то, которому они адекватны. Соответственно палочка, сохраняя для ребёнка своё значение, вместе с тем приобретает для него в этом действии совершенно особый смысл, настолько же чуждый её значению, насколько данное игровое действие ребёнка чуждо тем предметным условиям, в которых оно протекает: палочка приобретает для ребёнка смысл лошади. Это игровой смысл».

Интересны и идеи о сущности игрового замещения, высказанные Г. П. Щедровицким. Он считает, что поскольку у дошкольников ещё не развиты операторные схемы действия, то не всегда развиты и естественные способы действия с предметами, поэтому в игре с палочкой ребёнок действует с ней не по логике заместителя, а по логике естественного действия. Заместитель может появиться только после того, как ребёнок освоит реальные способы действия с предметами; только в этом случае эти действия могут быть замещены символическими. Если у ребёнка сформировано модельное отношение между палочкой и лошадью и это отношение отрефлектировано, то тогда можно говорить о наличии символической функции. И тогда игра, рисование и так далее — это замещающие, но не символические деятельности.

Таковы вкратце аргументы обеих сторон по вопросу о соотношении знаково-символической деятельности с другими формами деятельности ребёнка.

Принятие той или иной позиции в конечном счёте позволяет ответить на вопрос, когда появляется знаково-символическая деятельность и являются ли виды деятельности дошкольника знаково-символическими по своей природе. В первом случае речь идёт о дошкольном возрасте как сроке и детских играх, рисовании, лепке и так далее как о внешней линии в развитии знаково-символической деятельности. Сторонники второй точки зрения отсрочивают появление знаково-символической деятельности до становления учебной деятельности и соответственно до школьного возраста, когда есть рефлексия модельных отношений между заместителем и замещаемым содержанием.

В литературе существует также точка зрения, что понимаемая в широком смысле слова знаково-символическая деятельность носит всеобщий характер, и ведущие виды деятельности ребёнка могут быть представлены как семиотические системы, внутри которых развиваются семиотические деятельности частного порядка. Так, если рассматривать игру как ведущую систему дошкольного возраста, то рисование, лепка, аппликация, конструирование будут частными формами её развития, «где идёт освоение способов и механизмов анализаторно-отражательной и орудийно-отражательной деятельности, усвоение сенсорных и перцептивных эталонов, образование межанализаторных функциональных систем и так далее».

Анализ перечисленных подходов позволяет подойти к вопросу о месте знаково-символической деятельности в системе других деятельностей ребёнка с учётом следующих моментов.

Все названные виды деятельности начинают развиваться как предметные и проходят стадию, в которой нет ни замещения, ни символизма, а есть только освоение способов оперирования с новыми для опыта ребёнка предметами и явлениями. У дошкольника, да и у взрослого, нет форм деятельности, которые стартовали бы сразу как символические.

Так, рисование начинается как освоение карандаша, кисточки, мелков и способов нанесения следов на бумагу с их помощью и посредством особых действий, организуемых взрослым. Игра начинается с размахивания, схватывания, бросания, постукивания предметами, то есть со стадии предметной игры (квазиигры), цель которой — освоение игрушек, их свойств и способов действия с ними в соответствии с этими свойствами (катать то, что катится, греметь тем, что гремит и так далее).

Если учесть, что знаково-символическая деятельность — это деятельность со специфическими идеализированными объектами (знаками, моделями, символами), то первые формы детских деятельностей, естественно, не знаковые. Ребёнок не владеет способами оперирования с ними, да и самих идеальных объектов в опыте сначала нет. Но тем не менее деятельности эти изначально несут определённую специфику: с одной стороны, они являются формами реальной практической жизни ребёнка, с другой стороны, в них скрыты, свёрнуты различные способы и механизмы взрослой человеческой жизни, то есть, как верно отмечает Г. А. Глотова, они «находятся в семиотическом отношении к формам деятельности взрослых людей». Игра, аппликация, конструирование при их освоении несут ещё что-то сверх того, что содержит их предметно-практическая сторона. Чтобы это сверхсодержание было обнаружено, сначала необходимо осознание внешних предметных действий через существующие знаковые системы, предлагаемые ребёнку взрослым в совместной деятельности, в процессе общения.

Исходным пунктом такого осознания может быть означение действий и предметов в ситуации непосредственного общения с использованием такой опосредующей системы, как речь. Сами внешние действия в системе отношений общения меняются, приобретают новые качества, осмысливаются с точки зрения логики человеческих действий. Становясь средством достижения практической цели, они преобразуются в средство сообщения, сначала внешнее и предназначенное другому, потом — во внутреннее и адресованное самому себе.

Как пишет И. А. Кайдановская, изучавшая формирование внутреннего плана мышления у дошкольников, «структурно и функционально реорганизованное, произвольное на уровне операционных компонентов действие выступает в функции символической меры пространственно-временных отношений в области движений... и выполняет роль психологического средства, обеспечивающего осознание ребёнком собственных действий».

Функциональный и структурный обмен, происходящий между речью и действием в процессе общения ребёнка и взрослого, задаёт модельные отношения между словом и содержанием действия. И тогда действие может быть подчинено слову. Это хорошо иллюстрируется широко известным фактом из наблюдений за рисованием ребёнка: сначала, на первых этапах развития рисования, ребёнок рисует, потом означает словом своё творение; затем означение появляется в процессе действий с карандашом; наконец, слово опережает действие и подчиняет его себе. Таким образом, знаковый уровень детских видов деятельности приобретается через освоение универсальной знаковой системы, опосредующей внешние предметные действия и способствующей их осознанию. В широком смысле освоение знаковых систем, в первую очередь языка и речи, необходимо для осознания внезнаковых. Поэтому одно из назначений знаково-символической деятельности, на наш взгляд, — быть внутренним планом других деятельностей.

Формируясь во внешней деятельности, знаково-символическая деятельность развивается как внутренняя, проходя определённые стадии своей эволюции и влияя на изменения форм внешней деятельности.

Игра как таковая появляется при осознании своих действий как других по отношению к изображаемым, а игровых предметов — как носителей функций реальных предметов, но остающихся при этом самими собой. В известном смысле и рисование, и лепка, и конструирование основано на осознании модельного отношения. Другое дело, что, видимо, всё же не обязательно осваивать действия с реальными предметами для построения модельных отношений: вспомним, например, что многие дети играют в лётчиков и космонавтов, не имея опыта действия со специфической реальностью аэропорта и космодрома. Вполне возможно, что достаточно установления этих отношений в словесном плане.

Движение внешней и внутренней деятельностей идёт по логике опредмечивания — распредмечивания. Развиваясь, знаково-символическая деятельность может существовать не только как внутренний план деятельности, но и как самостоятельная отдельная деятельность (в форме воображения, мышления), которая имеет идеальный продукт <...>

Замещение как форма знаково-символической деятельности

Значительное влияние на формирование представлений о сущности детской игры оказали и идеи Ж. Пиаже. Он одним из первых обратился к анализу проявлений символизма в игре, связав его со становлением репрезентативного интеллекта, в основе которого лежит появление символов.

В концепции Ж. Пиаже развитие игры происходит спонтанно, в соответствии с интеллектуальным созреванием и проходит через четыре стадии:

1) стадию сенсомоторной игры (до двух лет);

2) стадию символической игры (от двух до шести лет);

3) стадию игры с правилами;

4) стадию творческой игры (после шести лет).

Для развития знаково-символической функции значение имеет в основном символическая игра.

На сенсомоторном уровне нет никакой символики, никаких замещений, её смысл — в повторении ради удовольствия несложных действий.

Игра с правилами и творческая игра — переходные формы к новому виду деятельности — интеллектуальной.

Символическая же игра, считал Ж. Пиаже, наиболее показательна для дошкольников. Отношение символа, который изобретается в игре ребёнком, к предмету он считал таким же, как отношение образа к предмету. Предмет-символ, которым пользуется ребёнок, — это образ отсутствующего обозначаемого предмета, но данный в другой материальной форме. Для развития знаково-символической функции, по Ж. Пиаже, речь не требуется: вовлекаемые в игры предметы являются символами других, непосредственно их изображают, являются их образами. Символическая игра включает представления, образ отсутствующего объекта и обозначение его другим объектом, связь между которыми совершенно субъективна. Переход в шесть-семь лет от символической игры к играм с правилами и далее — творческим играм, по Ж. Пиаже, обусловлен появлением специализированных и объективизированных символов — знаков.

Последователи Ж. Пиаже, разделяя в целом его основные представления о природе символической игры, прорабатывали как специфику игровых действий ребёнка, так и характер предметного замещения в игре. Как отмечает Дж. Фейн, на протяжении дошкольного детства ребёнок от одиночных простых замещений в игре переходит к множественным и более сложным. Кроме того, отмечается нарастание числа действий с воображаемыми объектами, и к четырём годам примерно 50 % игровых эпизодов связаны с воображаемым планом. Меняется и характер игрушек: от реалистических игрушек дети к концу дошкольного возраста переходят к игрушкам, имеющим обобщённые черты класса предметов, к игрушкам полифункционального типа.

К. Гарви отмечает изменение характера и содержания игровых ролей от более реалистичных к вымышленным, не имеющим реальных прототипов в действительности, а также к типизированным, обобщённым ролям.

Отмечая связь уровня развития символической игры с общим интеллектуальным развитием детей, авторы ряда зарубежных исследований обратили внимание на зависимость уровня сформированности символической игры от социально-экономического статуса семьи, где растёт ребёнок. Так, обнаружилось, что у детей из семей с низким социоэкономическим статусом преобладают более примитивные стадии символических игр, а пик ролевой игры приходится не на дошкольный, а уже на школьный возраст.

Направление исследования игры, заданное работами Ж. Пиаже, в целом отражает его теоретические представления о становлении знаково-символической функции в онтогенезе: от субъективных символов к социальным знакам, причём без признания определяющего влияния речи на становление символической функции, но с приданием исключительной роли имитации в этом процессе.

В многочисленных отечественных исследованиях по психологии игры нашли отражение и идеи Ж. Пиаже, и теоретические представления Л. С. Выготского о замещении, в частности о роли слова в процессах игрового замещения.

...Использование одного предмета вместо другого «зависит всецело от того, какое значение будет придано ребёнком предмету в данный конкретный момент развёртывания игры. Слово, которым ребёнок называет многофункциональный предмет в игре, сразу ограничивает его назначение, определяет его функцию в данной игре — то, что с этим предметом можно и надо делать в игре, какие действия производить. Если кубик назван утюгом, то это значит, что с ним надо производить действия глажения; если кубик назван котлеткой, то его надо есть, а если тарелкой, то на него надо класть еду и его носить, как тарелку. Это возможно только потому, что само слово в этот период развития несёт в себе опыт действий с предметами». И хотя сюжетные игрушки похожи на символы (обозначают животных, мебель, посуду, людей и так далее), дети их используют далеко не всегда по прямому назначению. <...>

В развитии детской игры символизация выступает в двух вариантах:

1. Как перенос действия с одного предмета на другой, где её функция «заключается в разрушении жёсткой фиксированности предметного действия. Символизация выступает как условие моделирования общего значения данного действия».

2. Как принятие на себя роли взрослого человека, что является условием моделирования социальных отношений людей в ходе их деятельности и способствует постижению ребёнком их человеческого смысла.

Одно из первых исследований знаково-символической функции в игре связано с работой Г. Гетцер (1926 г.), предположившей, что для готовности к обучению в школе ребёнок должен овладеть определённым уровнем зрелости символической функции.

Это исследование, как и затем многие другие, опиралось на предположение о существовании связи между интеллектуальным развитием ребёнка и степенью освоения им знаково-символических средств и действий с ними. Предположив, что овладение счётом, чтением, письмом требует от ребёнка отношения к знаку как обозначающему определённый предмет (явление, отношение к действительности и так далее), Г. Гетцер в анализе рисования, игры, конструирования обнаружила, что уже трёхлетний ребёнок способен использовать произвольное соединение знака и значения.

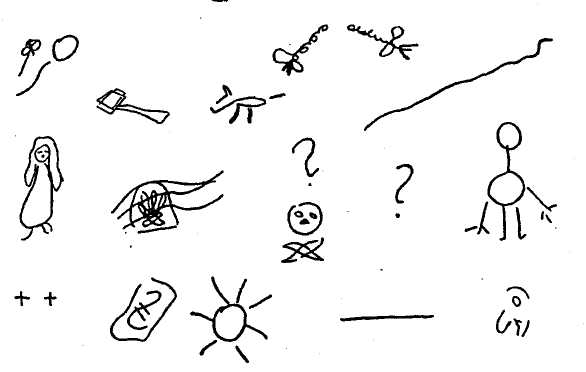

В соответствии со своей гипотезой Г. Гетцер провела ряд оригинальных экспериментов, в которых исследовала различные формы проявления знаково-символической функции — рисование, игру, конструирование, просто возможности ребёнка в употреблении знаков различного уровня. Она, например, предлагала детям дошкольного возраста изобразить в своей игре то, что делают в течение всего дня их отцы и матери, используя предметы в условной форме. Затем отца и мать должен был изображать строительный материал, которому приписывались те же функции, а после ребёнок должен был нарисовать действия родителей цветными карандашами. Кроме того, Г. Гетцер предлагала детям игру в почтальона, в которой анализировалось, в какой степени дошкольники могут пользоваться чисто условным объединением знаков. В игре закрашенные разными цветами уголки бумажных карточек служили знаками различного рода почтовой корреспонденции, разносимой почтальоном — телеграмм, газет, писем, журналов и так далее.

Все виды деятельности детей, исследуемые в экспериментах Г. Гетцер, объединены использованием ребёнком знаково-символического замещения; из них она попыталась выстроить своеобразный генетический ряд, ведущий к овладению письмом.

У детей разных возрастов была обнаружена разная степень сформированности действий замещения: одни дети всё замещали мимикой, жестами, другие активно пользовались речью, третьи совмещали речь и действие в символическом замещении, а четвёртые практически не выносили действие во внешний план, целиком замещая его речью вслух или шёпотом. Попытка построить из этих вариантов логический ряд показала, что чем старше ребёнок, тем меньше процент чисто игровых действий и тем сильнее преобладает в замещении речь. Самым важным анализировавший эти результаты Л. С. Выготский считал «тот факт, что разница в игре между трёх- и шестилетними детьми состоит не в восприятии символов, но в том способе, с помощью которого употребляются различные формы изображений».

Пытаясь связать символическое замещение с овладением письменной речью, Л. С. Выготский отмечал, что по мере развития знаково-символической функции называние всё больше продвигается к началу процесса, но напрямую не связывал этот факт с развитием планирования, внутреннего плана действия, которые являются предпосылками перехода ребёнка от игры к учению.

Для Л. С. Выготского в своё время оказался важным и показательным тот факт, что уже трёхлетние дети способны читать символические записи, причём сходство обозначаемого предмета и обозначения не играло заметной роли в понимании символической предметной записи. Главное, отмечал Л. С. Выготский, состоит в том, чтобы обозначения позволяли производить те действия, которые возможны для обозначения реальных предметов. Он заметил, что в игре ребёнок с необыкновенной лёгкостью обозначает одни предметы другими (они становятся знаками этих других предметов) и при этом неважно, похожи ли знаки на те предметы, которые они замещают. Такая лёгкость в первую очередь связана с функциональным употреблением знака, с его возможностью выполнять то, что делает замещаемый объект. Л. С. Выготский подчёркивал, что именно в этом лежит ключ к объяснению всей символической функции детской игры.

Исследования и теоретические положения работ Л. С. Выготского задали как бы два направления в дальнейшем изучении знаково-символической функции у детей: решение задач на замещение и на переименование. Многочисленные работы 30–60-х годов показали, что символическое замещение связано именно с возможностью воспроизведения заместителем функций реального объекта, а не только с внешним сходством или простым называнием.

Дети разных возрастов в пределах дошкольного по-разному относятся к возможности замещения одного предмета другим в игре. Чем старше ребёнок, тем меньше работает принцип «всё может быть всем», реализуемый им вначале из-за слабой осведомлённости о предметах и явлениях окружающего мира.

Замещение называнием осложняется тем, что ребёнок всё сильнее осознаёт возможность определённым образом действовать с определённой вещью, учитывая её свойства и качества, познаёт некоторую относительность предметов по отношению к другим (например, размера, фактуры), лучше узнаёт специфические свойства вещей (например, физические).

Поэтому в игровой деятельности, на наш взгляд, и становится возможной смена замещения элементами моделирования.

Свидетельством этого мы считаем замечаемый всеми воспитателями следующий факт из жизни детской игры: к старшему дошкольному возрасту отчётливо становится заметным предпочтение двух видов игрового материала:

1) предметы с нежёстко фиксированным игровым значением — палочки, камешки, тряпочки, пуговицы, плиточки и так далее, позволяющие по отношению к себе любое называние и готовые исполнять любые функции;

2) детей очень привлекают возможности воссоздания в натуралистических подробностях сюжетов собственного опыта с привлечением как уменьшенных копий реальных предметов (зверушек, машинок, посуды и прочего), так и самих реальных предметов или их частей.

Точно так же, как детям нравится, чтобы было «понарошку», они любят, чтобы было «как по правде»: и вот в игре появляются вполне реальные кусочки мыла и губки, тайком отщипнутые в ванной, флакончики заполняются мамиными духами, волосы кукол накручиваются на натуральные бигуди, а все девочки начинают мечтать о кукле Барби, у которой «всё есть», а мальчики завидуют владельцам крошечных машинок и солдатиков, у которых воспроизведены в уменьшенном виде все детали, всё открывается и не отличается от настоящего.

С одной стороны, такой факт выглядит несколько парадоксально: если ребёнок уже в три-четыре года владеет условным соединением заместителя и замещаемого, то почему к шести — восьми годам появляется такой всплеск натурализма?

В нашем представлении это обусловлено становлением моделирующей функции в игре: ребёнок старается вопроизвести в существенных для него деталях замещаемый объект, чтобы получить возможность извлечения из действий с ним новой познавательной информации, пусть и не очень высокого уровня.

Косвенно это подтверждается данными экспериментов Н. И. Непомнящей, в которых обнаружено следующее: если дети трёх с половиной — четырёх с половиной лет выполняют действия замещения как игровые и легко принимают условные значения предметов, то уже в пять — пять с половиной лет дети не принимают задание на переименование как игровое, а с шести лет ищут какое-либо сходство заместителя с замещаемым объектом, чтобы обосновать возможность выполнения с ним того или иного действия.

Так, малыши собачку в игре готовы заменить чуть ли не любым предметом («всё может быть всем!») при сохранении логики реальной ситуации (собачку можно кормить с тарелочки, но нельзя — с ложечки), а старшие дошкольники в качестве условия использования какого-либо предмета как заместителя принимали уподобление не ситуаций, а предметов и легко соглашались покормить собачку с ложечки. Старшие дошкольники, по данным Н. И. Непомнящей, осуществляют особое действие уподобления, приписывания замещаемому предмету внешних признаков замещающего. И только в таких условиях ребёнок использует вместо реального предмета его заместитель. Попытки обнаружения сходства и приписывание общих свойств заместителю и замещаемому мы считаем свидетельством появления из функционального замещения элементов моделирования. Собственно, и интерпретация замещения Н. И. Непомнящей в известном смысле связана со сближением его с моделированием. <...>

Символизм в игре позволяет ребёнку действовать в воображаемой ситуации. В игре дети обязательно создают, ограничивают и называют игровое пространство: начинают игру с определения — «здесь наш дом», «здесь больница», «это ракета», «тут вход» и так далее. Чем больше развита игра, тем больше само игровое пространство ограничивается и замещается всё более условными средствами. Так, шестилетние дети удовлетворяются меловой чертой, отграничивающей «дом» от «улицы», изображением красного креста, чтобы «получилась» поликлиника, а то и просто речевым ограничением.

Ещё одним проявлением детского игрового символизма следует считать то, что игровая событийность разворачивается не в одном, а в нескольких планах, воспроизводится ряд ситуаций в пределах одного и того же игрового пространства с одними и теми же игровыми предметами. Переход из одной игровой ситуации в другую происходит путём речевого переименования или сменой символического маркирования. Так, в коллективной монографии «Проблемы дошкольной игры» приводится иллюстрация к этому тезису: дети играют в войну. «Я из дома ушёл, теперь я на фронте», — говорит пятилетний ребёнок, на три шага перемещаясь из пространства, обозначенного как дом. «Фронт» вообще никак не обозначен предметно, только словом и действиями сражения, которое там развёртывается.

Развитие игрового символизма касается, как мы уже упоминали, и принятия правил и ролей ребёнком в игре.

На ранних этапах развития игры роль воспроизводится как серия предметных действий, характерных для какого-либо персонажа, но не называется. Если спросить ребёнка, во что он играет, типичным ответом будет: «Кормлю куколку», «лечу медвежонка» и тому подобное. Не будучи названной, роль имплицитно содержится в производимых действиях.

Чем более развита игра, тем сильнее принятие на себя роли связано лишь с её называнием и соблюдением правил её исполнения.

Общая линия принятия на себя роли может быть описана так: сначала оно связано с предметно-атрибутивными и вербальными маркировками одновременно, причём пусковым является именно предметное маркирование. Поэтому, например, наличие шприца провоцирует ребёнка на принятие (или утверждение себя) роли врача, и ребёнок-владелец шприца может претендовать на главную роль в игре в больницу («у меня шприц, значит я и врач, а у тебя нету, ты больной»). Дети трёх-шести лет вообще с трудом принимают роль без хоть какого-нибудь предметного маркирования, поэтому в их играх не встречаются роли, не поддающиеся такому маркированию.

В литературе неоднократно встречается следующий пример: зная предметный антураж медсестры детского сада, дети легко берутся исполнять роль медсестры в игре, а вот роль воспитателя принималась дошкольниками с трудом из-за отсутствия постоянных предметов-маркеров этой роли. Но стоило только отфиксировать действия воспитателя бубном, которым он пользуется, проводя утреннюю зарядку, и дошкольники младших групп легко соглашались поиграть в воспитателя.

По мере взросления дошкольника принятие роли смещается от предметного к вербальному маркированию, и «развитые формы совместной игры детей старшего дошкольного возраста характеризуются „чистыми“ вербальными формами ролевого обозначения, то есть одним называнием... Освобождение роли от предметно-атрибутивного представительства создаёт возможность смены роли, попеременного выполнения в рамках одного сюжета нескольких ролей». Такое называние роли обусловлено сокращением, свёртываемостью присущих ей предметных действий, основанных на механизме обобщения.

Но такая свёртываемость присуща не всем ролям. Если нет игрового предмета, если ребёнок не знает, как изображается действие реальных персонажей или предметов, если игровые ситуации реализуют многоплановый сюжет, если в опыте ребёнка нет соответствующей информации и по целому ряду других причин, выполнение роли тоже свёртывается: она просто называется, наполняясь иногда неспецифическими действиями.

Чем сильнее развито вербальное замещение, тем быстрее сюжетно-ролевая игра станет развиваться в игры-фантазирования, игры-драматизации, игры с правилами.

Замещение в изобразительной деятельности ребёнка

Игра — не единственный вид деятельности дошкольника, в котором формируется знаково-символическая деятельность. Другой такой показательной деятельностью является рисование.

Первые исследователи детского рисования Дж. Селли, Г. Кершенштейнер, В. Крёч, К. Бюлер, X. Энг, Ж. Люке и другие исходили из предположения, что детские рисунки должны рассматриваться как символы предметов и явлений окружающего мира.

Так, Дж. Селли в рамках своего представления о развитии воображения ребёнка считал, что детские каракули имеют смысл только благодаря детскому воображению. В изображении каракуль для выражения чего-нибудь произвольно подбирается символ, а не подобие. С развитием же интеллекта в рисунках встречаются попытки изобразить реальные предметы. Но, по мнению Дж. Селли, здесь у всех детей замечается удивительное сходство в изображении. Он объяснил это «чисто произвольным символизмом» и его устойчивостью, полагая, что привыкая к своим изображениям предметов, ребёнок считает их правильными и отражающими реальный мир.

В изображении достаточно условности, схематичности, так как ребёнку не требуется добиваться полноты и точности сходства, ему хватает намёка. Дж. Селли считал, что в рисовании ребёнок условно изображает всё, что он знает о предмете или явлении, пытается дать некоторое указание на вещь, которую он изобразил.

Как позже отметил Л. С. Выготский, ребёнок стремится скорее назвать и обозначить рисунок, чем представить, что дало ему основание искать связи между рисованием и речевым развитием ребёнка.

К. Бюлер, анализируя детские рисунки, считал их непосредственными проявлениями детской фантазии, не зависящими от внешних побуждений. Дети, считает он, рисуют по памяти свои суждения о мире. Доказательства тому — наличие в детских рисунках «рентгеновских изображений», соединение в рисунке деталей, не данных в восприятии единичного предмета, например, два глаза на профильном рисунке, обе ноги у всадника, сидящего верхом на лошади, и тому подобное. Поэтому К. Бюлер разделял мнение Дж. Селли о детском рисуночном символизме, считая символизм органически присущим ребёнку как в игре, так и в рисовании.

Анализируя схемы детских рисунков, К. Бюлер счёл, что они приспособлены к простейшему иллюстрированию понятий и заключающихся в них знаний, содержат существенные и постоянные признаки предметов. Символичность в детском рисунке он понимал как тот факт, что «ребёнок в отображении реальных предметов руководствуется своими знаниями о них, выражает имеющиеся у него понятия, сложившиеся под влиянием речи».

Таким образом, используя термин «символ» в графической деятельности, Дж. Селли и К. Бюлер имели в виду «условный знак, который, обозначая предмет или явление, не имеет с ним видимого сходства или имеет незначительное».

Многие исследователи проводят аналогии между развитием рисования и формированием игровой деятельности или становлением речи. Наиболее интересны в этом смысле идеи Ж. Пиаже и Л. С. Выготского о графической деятельности ребёнка как форме проявления развивающейся знаково-символической функции сознания.

В трактовке Ж. Пиаже рисование — это свидетельство развивающейся способности к различению обозначения и обозначаемого. Он называет его особым видом подражания, приводящего к появлению индивидуальных умственных образов, или, если следовать терминологии самого Ж. Пиаже, символов. Первые символы — слова-обозначения, которые сугубо индивидуальны, субъективны и по природе напоминают иконические знаки в силу своего сходства с тем, что изображается. Символы в рисовании, как и в игре, развиваются от отдалённого, подразумеваемого ребёнком сходства с обозначаемым ко всё большему тождеству. Как и в игре, которая из символической становится всё более реалистической, близкой к изображаемым действиям и отношениям, так и в рисовании от намёков в каракулях ребёнок переходит к большему реализму.

После овладения способностью создавать образы-изображения ребёнок с их помощью учится предвосхищать схему будущего действия, то есть уже может изобразить в рисунке то, чего нет в непосредственно воспринимаемой им ситуации, но может быть. Таким образом, рисование — это внешнее воплощение символов, образовавшихся в результате имитации, подражательности. Ребёнок интериоризует подражательные действия, придавая им субъективный характер, и переносит их на бумагу. В этом смысле для Ж. Пиаже рисование выступает частным проявлением символического мышления ребёнка, способом развития символической функции.

Сравнивая возможности игры и рисования в развитии знаково-символической функции, Ж. Пиаже считал, что рисование развивает образ как означающее, а игра насыщает этот образ разнообразными значениями. Иными словами, рисование совершенствует как бы форму, а игра — содержание символической функции, символов и знаков. На этапе же операторного интеллекта, по Ж. Пиаже, оба пути сходятся. Поскольку в концепции Ж. Пиаже присутствует разделение символов как индивидуальных обозначений и знаков как обозначений социальных, то рисунки детей он предлагает относить к категории символов. Считая рисунки продуктом образно-символического мышления, он рассматривает их содержание в связи с особенностями мысленных образов, свойственных ребёнку, а не понятий, которые формируются на базе овладения знаками.

Л. С. Выготский, занимаясь анализом формирования мышления и речи, в овладении знаковыми системами через подражание видел один из путей культурного развития ребёнка. Всё культурное по происхождению социально, и знаки в том числе. Детские рисунки в понимании Л. С. Выготского могут выступать как формы социального знака, а овладение рисованием — как овладение средством культурного развития, формирующего высшие психические функции.

Генетически исходной формой знака Л. С. Выготский предлагал считать указательный жест, который даёт развитие и символической игре, и формам словесной речи, и рисованию. Поэтому в детских каракулях карандаш оставляет на бумаге следы воспроизведения ребёнком нужных жестов и движений. Дети в процессе рисования склонны переходить к драматизации и изображать жестом происходящее в рисунке. Первые каракули, по Л. С. Выготскому, это скорее жесты, чем рисунки в полном смысле слова. Другое подтверждение этого он видит в факте, что при изображении сложных или отвлечённых понятий ребёнок не рисует, а указывает, а карандаш как бы закрепляет этот указательный жест.

Но этого явно недостаточно для того, чтобы само изображение приобрело функцию знака. И здесь жест смыкается с речью, выражающей и закрепляющей связь изображения с предметом.

Поэтому рисование, по Л. С. Выготскому, постепенно превращается в графическую речь, и в этом смысле схемы первых рисунков — это словесные понятия, которые выражают некоторые существенные признаки предметов. Именно поэтому ребёнок рисует не с натуры, а по памяти, то есть рисует не то, что видит, а то, что знает и помнит, точнее понимает в объекте. Этим Л. С. Выготский объяснял наличие «рентгеновских» рисунков и изображение предметов с противоречивыми признаками. Если так понимать специфику детских рисунков, тогда ребёнок будет символистом в том смысле, что он не стремится к реальному сходству изображаемого и рисунка, а даёт в последнем лишь некоторые указания на изображаемый объект, называет, обозначает его. Поэтому это можно считать символизмом первой степени, предшествующим символизму второй степени — письменной речи. Л. С. Выготский пишет:

«Рисование ребёнка по психологической функции есть своеобразная графическая речь, графический рассказ о чём-либо... Когда ребёнок, рисуя, проявляет новые сокровища своей памяти, то это делается по способу речи, как бы путём рассказывания... В отличие от письменной речи эта стадия речи есть ещё символизм первой степени. Ребёнок изображает не слова, а предметы и представления этих предметов».

Дальнейшее развитие рисунка идёт в сторону того, что ребёнок делает «открытие», что рисовать можно не только вещи, но и речь, слова. Подобное открытие в филогенезе привело человечество к открытию письма по словам и буквам. Л. С. Выготский, организовав серию экспериментов, пришёл к выводу, что переход от рисунка к письменной речи лежит через пиктографические рисунки или пиктографическое письмо, то есть постепенно ребёнок переходит от рисования вещей к рисованию слов. Тогда появляется символизм второго порядка.

В рамках исследования становления письменной речи Л. С. Выготский, помимо рисунка, рассматривал и игру, считая, что она развивается по тем же законам и ведёт к тому же результату — формированию письменной речи. Как и в рисовании, в символической игре ребёнок одни предметы замещает другими, и эти последние выполняют функции замещаемых, становясь их знаками.

Таким образом, в отличие от Ж. Пиаже, Л. С. Выготский понимает игру и рисование как очень сложную систему речи при помощи изобразительных жестов, сообщающих и указывающих значение отдельных вещей. И изображения, и игрушки становятся знаками вследствие перехода на них значения жеста.

Таким образом, рисование понимается Л. С. Выготским как графическая речь — промежуточное звено между указательным жестом и речью, письменной и устной. Знаковая природа рисования проистекает из знаковости устной речи, несущей функцию обозначения и обобщения. Детское рисование Л. С. Выготский рассматривал в рамках своих представлений о системе категорий «знак» и «символ». К психологическим орудиям, созданным обществом и направленным на овладение процессами поведения, он относит и произведения искусства, а следовательно, и произведения изобразительного искусства. Поэтому любой рисунок может в его системе трактоваться как знак в системе социальной коммуникации, а овладение изобразительной деятельностью — как усвоение одного из видов социальных знаков.

В такой постановке вопроса не возникает, однако, проблемы смысла рисования для самого ребёнка и формы, в которой отображаются в нём предметы и явления окружающего мира. Кроме того, возникает ряд побочных вопросов о возможностях в рисовании, например, глухих детей или детей, воспитывающихся в культурах без письменной речи.

Для нас очень важно, что Л. С. Выготский поставил вопрос об усвоении детьми функции рисунка как знака или его символической функции, имея в виду соотнесение рисунка с действительностью, его отличие от реального предмета и понимание того, что рисунок изображает предмет. В данной связи термины «функция знака» и «символическая функция» Л. С. Выготский употребляет как равнозначные, причём применительно не только к рисунку, но и к игре, и к речи. А термин «знак» используется им как указание на условный характер изображения.

Такова в общих чертах позиция Л. С. Выготского, касающаяся детского рисования. Принимая в целом ряд общетеоретических положений об изобразительной деятельности детей, мы не можем считать достаточно доказанным тезис о природе детского рисунка как всего лишь графической речи.

В. С. Мухина, специально исследовавшая этот аспект, пишет:

«Если ребёнок действительно не стремится отобразить в своём рисунке реальный предмет, а лишь указывает на него, детское рисование теряет изобразительный смысл и может рассматриваться как вид речи. Если же перед ребёнком стоит изобразительная задача, то как бы ни было мало сходства рисунка с предметом, какие бы виды деятельности ни участвовали в его создании, рисунок остаётся изображением».

Речь, которая влияет на все стороны психического развития ребёнка и на организацию его деятельности, не уничтожает их качественного своеобразия, не делает их формой своего существования. Хотя детский рисунок с самого начала подвержен влиянию устной речи и представлениям ребёнка о вещах и явлениях, нельзя признать рисование всего лишь видом речи.

Для Л. С. Выготского такая позиция была необходима, чтобы подкрепить тезис о культурно-историческом развитии детского сознания, о решающей роли усвоения знаков в психическом развитии. Отсюда и его стремление подчеркнуть знаковую природу рисования, как и других видов детской деятельности, максимально сблизив его с деятельностью, знаковый характер которой не вызывает сомнений, — с речью. Поэтому он и истолковал рисование как графическую речь. В этой попытке, однако, была утрачена собственная специфика детского рисования как деятельности изобразительной, и рисование было оторвано от изобразительной деятельности взрослых, вследствие чего художественная деятельность как вид человеческой культуры утратила свои генетические корни, и стала непонятной преемственность между рисованием ребёнка и художественной деятельностью взрослых.

Если бы рисование просто своеобразно дублировало речь, то оно не продолжалось бы после овладения ребёнком письмом. Л. С. Выготский и сам заметил это противоречие своих рассуждений и попытался обосновать рисование как необходимый этап становления письменной речи, опираясь на параллели с историей культуры. Но оказалось, что даже тогда, когда ребёнок пользовался пиктографическим письмом в экспериментах самого Л. С. Выготского и А. Р. Лурии, оно оставалось символизмом первого порядка и нуждалось в дополнительном открытии того, что нарисованы могут быть не одни предметы, а ещё и слова. Но этот качественный скачок не вытекает из логики развития самого рисования. Поэтому попытка провести линии развития от устной речи через рисование к письменной речи нуждается в большем обосновании, чем у Л. С. Выготского.

Экспериментальная работа А. Р. Лурии на запоминание через рисование схематических изображений показывает, что даже в условиях специально организованной задачи дети не всегда быстро и далеко не всегда самостоятельно догадываются о том, что фразу можно «записать» рисунками. Видимо, здесь был генетически другой путь, если нужны специально организованные дополнительные приёмы, чтобы ребёнок догадался о способе запоминания через создание пиктограмм. Следовательно, вывод может быть таким: в определённой ситуации ребёнка можно обучить пользоваться рисунком как пиктографической записью, но это не доказывает, что рисование в обычных условиях есть речь.

В. С. Мухина по этому поводу справедливо замечает, что для вывода о характере задачи, разрешаемой ребёнком в рисовании, недостаточно анализа только рисунка как продукта изобразительной деятельности. Один и тот же продукт может получиться как результат разных деятельностей. Собственные наблюдения приводят её к выводу, что намёком на изображаемое ребёнок довольствуется лишь в тех случаях, когда рисование включено в игру. Вне игры процесс создания изображения приобретает присущую ему изобразительную форму, и ребёнок в соответствии с реальной натурой активно создаёт образы в рисунке.

Признание изобразительного характера рисования ни в коем случае не противоречит его знаковой природе. В. С. Мухина считает правомерным понимание рисования как своеобразной формы усвоения социального опыта. Рисунок обладает свойствами, присущими знакам в целом, поэтому овладение рисованием одновременно есть овладение знаковым видом деятельности. Усвоение функции обозначения связано с формированием способности к установлению различия и связей между обозначением и обозначаемым, к выполнению действия замещения, то есть формирования определённого уровня знаково-символической деятельности.

Функция сообщения связана в детском рисунке с тем, что он всегда адресован в значительной мере другим людям, в первую очередь взрослым. Поэтому в рисунке всегда должен наличествовать смысл, понятный другим. Это подтверждается и наблюдениями Л. С. Выготского, что дети гораздо раньше начинают узнавать предметы на чужих рисунках, чем на своих, а также с его же замечанием о том, что дети долго относятся к рисункам не как к изображениям, символам, а как к вещи, предмету.

Продолжением этой линии исследований является работа Е. В. Филипповой. В контексте изучения готовности интеллекта ребёнка к началу школьного обучения она анализировала проблему самостоятельного создания ребёнком знаков и символов для регуляции собственной деятельности. Эксперимент был поставлен с помощью известной методики «Пиктограмма». Детям предлагалось небольшие рисунки использовать для запоминания ряда слов, сообщаемых экспериментатором.

Выяснилось, что при переходе от шести- к семилетнему возрасту качественно менялся характер деятельности детей по созданию необходимых для запоминания пиктограмм. Если для шестилетних детей характерными были развёрнутые сюжетные рисунки, выполненные в деталях, к созданию которых сообщаемое экспериментатором слово было лишь толчком, то по мере приближения к семилетнему возрасту всё более типичными становились схематические рисунки, условные изображения с опорой на существующие связи между содержанием изображений и запоминаемых слов.

Обнаружилось, что семилетние дети способны дифференцировать «символ для себя» и «символ для другого». Это было проверено Е. В. Филипповой в специальной серии эксперимента: когда даётся инструкция сделать рисунок для другого ребёнка, которому нужно подсказать требуемое слово, то дети переходят к изображению более условных, общезначимых ассоциаций. Шестилетние дети даже при наличии инструкции рисовать пиктограмму не для себя, а для другого человека в большинстве случаев оставляют тот же рисунок с деталями и отступлениями. Это исследование позволяет считать доказанным тот факт, что к семилетнему возрасту формируется осознанное отношение к создаваемому символическому изображению как к средству психической деятельности, в данном случае — запоминанию.

Мы разделяем предложение В. С. Мухиной рассматривать развитие детского рисунка как специфического знака. Начиная с анализа каракуль маленьких детей, она приходит к заключению, что овладение техникой рисования связано с упражнениями моторики руки и черканье карандашом по бумаге — это компонент широкой ориентировочной деятельности. Постепенно движения становятся дифференцированное и точнее, каракули становятся более разнообразными. Ребёнок начинает предпочитать некоторые виды каракуль другим, рисует их чаще других, любит повторять. Это могут быть галочки, штрихи, точки, спирали и так далее. Постепенно к 1,6 – 2 годам дети начинают приписывать каракулям определённое содержание и в отдельных случаях даже называют их, прежде чем начать рисовать. К концу второго года жизни ребёнок начинает усваивать графическую изобразительную функцию рисования и искать в своих каракулях сходство с разными предметами. И, что самое удивительное, находит! Желание увидеть в них какие-то реальные предметы настолько сильно в ребёнке, что, по наблюдениям В. С. Мухиной, ребёнок в одном и том же рисунке может «узнавать» несколько предметов сразу. На этом этапе важная роль отводится слову, которым ребёнок обозначает как реальный предмет, так и элемент своих каракуль. Это слово становится хранителем графического образа специфического изобразительного знака.

Замещение в лепке, конструировании, аппликации дошкольника

Помимо игровой и изобразительной деятельностей замещение имеет резервы развития в таких видах деятельности, как конструирование, аппликация, лепка. Можно сказать, что они являются в известном смысле производными от рисования и могут быть условно названы конструктивно-продуктивными.

К сожалению, работ, специально посвящённых анализу развития знаково-символической деятельности в лепке, конструировании и подобном, практически нет, хотя в пособиях по развитию умственных способностей ребёнка встречается много оригинальных заданий и игр, формирующих знаково-символическую функцию в таких формах продуктивной деятельности.

Конструирование связано с созданием построек и поделок из любого строительного материала — кубиков, наборов металлических и пластмассовых деталей, мозаики и тому подобного. В отличие от рисования конструирование формируется при специальном обучающем воздействии взрослого. Младшие дошкольники, как показывают наблюдения немногочисленных авторов, получив в распоряжение набор, например, строительных блоков, просто манипулируют с ними, используют детали как заместители необходимых предметов в игре (паровозика, кроватки, стола и так далее), но самостоятельно не приходят к идее собирать из них конструкции.

Начинается обучение с формирования изобразительного значения построек, поскольку сама техника создания построек даётся ребёнку легче, чем отношение к ним как к изобразительному средству. При овладении конструированием, как и в рисовании, могут происходить узнавания отдельных знакомых элементов и предметов в случайном сочетании деталей. В интерпретации и использовании уже сложенных конструкций в игре понимание изобразительной, моделирующей их функции происходит легче, и, играя, дети учатся модифицировать, изменять собранные постройки в соответствии с собственными представлениями, намерениями, целями игры. Конструирование обычно становится возможным в дошкольном возрасте и может считаться отдельной своеобразной формой продуктивной деятельности ребёнка, имеющей большие возможности для формирования воображения, планирования, теоретического мышления.

С развитием конструирования в сюжетной форме, как и в рисовании, на первое место выдвигается стремление ребёнка добиться сходства конструкции с воспроизводимым предметом (ситуацией), точнее, с собственным представлением о нём. В этом плане конструирование предполагает специфические приёмы, которые ребёнок должен освоить: выделение частей из целого, вычленение главный, опорных деталей, учёт их взаиморасположения, соотносительных размеров, определение способов соединения элементов в конструкцию и так далее.

Я. Л Коломинский и Е. А. Панько выделяют несколько видов конструирования у дошкольников:

1) по образцу;

2) по условию;

3) по замыслу.

Первой ступенью в развитии конструирования становится конструирование по образцу, основанное в большей степени на подражании. А. Р. Лурия и А. М. Миронова, предлагая детям конструировать по заданному образцу, в котором границы между деталями обозначены не были, показали, что большим развивающим эффектом обладает не элементное, а модельное формирование конструирования. Это даёт основание в рамках гипотезы нашей работы считать конструирование переходной формой между замещением и моделированием, поскольку в нём, как и в развитых формах игры, задействованы обе ступени формирования знаково-символической деятельности. Конструирование не случайно осваивается старшими дошкольниками, а не младшими: последние ещё не относятся осознанно к строительному материалу как к элементам создания заместителя, модели. В опытах А. Р. Лурии и А. М. Мироновой с предложенной задачей также смогли справиться только старшие дети, поскольку для младших дошкольников конструирование по образцу, не расчленённому на детали, оказалось слишком сложным.

В конструировании по условиям ребёнок создаёт постройку не на основе заданного образца, а на базе некоторых требований, условий к ней, выдвигаемых игрой или задаваемых взрослым в специальном задании. Например, можно предложить детям сконструировать домик так, чтобы в нём поместилась кукла, или выстроить ворота, под которыми свободно проходил бы кораблик или машинка и тому подобное. Этот вид конструирования предполагает усвоение детьми зависимости конструкции предмета от его назначения и умений выполнять в своей деятельности эти условия. Здесь открывается простор творчеству и фантазии ребёнка, так как на базе одних и тех же условий могут быть сконструированы разные постройки.

Близко к этому типу стоит и конструирование по замыслу, где условия, средства, образцы конструкций ребёнок как бы задаёт себе сам. Он в полной мере может проявить свои способности к планированию и моделированию, к использованию разнообразных заместителей и так далее.

Мы уже отмечали, что конструирование практически не становилось предметом специального анализа с точки зрения проявления развития в нём знаково-символической деятельности. Чаще оно вплетено в контекст исследования форм образного мышления детей или изучается на базе физического, геометрического материала с привлечением взрослых испытуемых и детей школьного возраста. Конструирование может выступить как вариант игровой или изобразительной деятельности, и тогда оно становится предметом анализа либо со стороны замещения одних деталей другими при создании конструкции, либо со стороны реализации в постройке общих представлений о предмете. Точно так же обстоят дела с изучением лепки и аппликации.

В лепке можно проследить, как ребёнок ищет средства для выражения собственного замысла, как в изображениях отражается представление ребёнка о вещах. Лепка в этом плане очень интересна, так как здесь ребёнок получает возможность изобразить предмет в трёхмерном пространстве, передать особенности его формы, величины, показать оборотную сторону изображаемых объектов (рисование плоскостное, поэтому такой возможности оно не даёт, хотя дети и пытаются иногда этого достичь, хотя бы в тех же «рентгеновских рисунках»).

Используемые в лепке материал (пластилин, глина, мастика) позволяют менять форму, положение объекта, что расширяет возможности ребёнка в передаче, например, движения, положения объектов относительно друг друга, если в группе лепных фигурок несколько, пропорциональных соотношений и тому подобного. Лепка даёт огромный простор для развития моделирования, воображения ребёнка, позволяя создавать поделки, не только отражающие представления ребёнка об объектах, но и эмоциональное отношение к ним, а также внутренние характеристики, приписываемые ребёнком объекту и выражаемые на особом скульптурном языке.

Аппликации, где дети вырезают из бумаги орнаменты, узоры, силуэты и наклеивают их на фон, основаны на обобщённом способе вырезания любых предметов. Особый интерес, как нам кажется, может представлять силуэтное вырезание. <...>

Завершая анализ, отметим, что конструирование оказывается более сложной формой для становления знаково-символической деятельности. Её освоение здесь идёт медленнее, завершается позднее и в известной степени зависит от владения графической деятельностью. Чем старше ребёнок, тем более явно он демонстрирует возможность использования конструкций в качестве обозначений, схем реальных предметов, тем легче ему даётся считывание значения таких конструкций и соотнесение формы и значения конструкции. Однако самостоятельное создание значащих конструкций осуществляется детьми с большим трудом. Сходные заданиям давались нами на материале лепки и аппликации, и полученные результаты совпали с полученными на материале конструирования.

Замещение в речевой деятельности дошкольника

Традиционно становление знаково-символической деятельности принято рассматривать не только в контексте игровой, изобразительной и производных от них форм деятельности: конструировании, лепке и так далее, но и в речевой деятельности. Вопрос, который при этом встаёт, касается следующего: считать ли речевую деятельность ведущей, универсальной в формировании знаково-символической или же она должна рассматриваться наряду с игровой, изобразительной и другими. <...>

В отечественной психологии приняты положения Л. С. Выготского о речи как решающем факторе развития, поскольку это развитие осуществляется через другого человека, в общении событий, существование которых немыслимо без языка и речи. Классический труд Л. С. Выготского «Мышление и речь» определил ряд направлений в исследовании речевого развития. Разработке тезисов о фундаментальном значении речи в развитии психики ребёнка, о присутствии доинтеллектуальной стадии в развитии речи и доречевой — в развитии интеллекта и последующем соединении независимых первоначально линий становления мышления и речи, об усвоении в детском возрасте понятий и так далее посвящено огромное количество и современных, и ставших уже классическими работ. <...>

В генезисе речи можно выделить ряд моментов, связанных со знаково-символическим замещением. До 8–9 месяцев его ещё нет: ребёнок кричит, гулит, гукает, не связывая произносимые звуки с конкретными вещами и процессами. Взрослый же вплетает речь в уход за ребёнком, постоянно адресуется к нему своими высказываниями, что даёт возможность связывать между собой звуковые комплексы и какие-либо предметы, явления, ситуации. Появляются автономные, пока не связанные между собой заместители, а после девяти месяцев ребёнок переходит к словам — заместителям целых предложений. К полутора-двум годам появляются двух-трёх, а затем и многословные предложения, своеобразно построенные, но выражающие определённый смысл определённых ситуаций. После двух лет ребёнок осваивает сложные предложения, его словарь расширяется количественно и обогащается качественно, появляется активное отношение к языку. Дошкольный возраст знаменуется возможностями для детей выразить свои желания, эмоции, мысли в словесной форме так, что они будут поняты другими людьми. Расширяются функции речи, она становится средством управления собственной деятельностью и так далее. К дошкольному же возрасту относятся и первые акты словесного творчества детей. Становление замещающей в широком смысле функции речи связано с расширением значений употребляемых слов и с развитием тех функций, которые она выполняет в деятельности ребёнка.

<...> По Л. С. Выготскому, речевые функции, осваиваемые детьми, расширяются и качественно изменяются на протяжении дошкольного возраста.

В работе Е. И. Исениной показана связь становления речевых функций с этапами развития и сменой типов ведущей деятельности: в деятельности ребёнка происходит, по её мнению, не только дифференциация функций, но и освоение новых, а также расширение сферы действия уже освоенных функций, перенос их на новые объекты.

Исследованиями М. Хэллидея показано наличие у дошкольников семи функций речи (инструментальной, регуляторной, функции взаимодействия, личностной, эвристической, функции воображения и информативной), которые сокращаются к взрослому возрасту до трёх макрофункций: идеационной, межличностной и текстуальной.

Все исследователи отмечают движение речевых функций к осознанному использованию речи как средства выражения опыта, управления поведением и так далее.

В развитии значений Л. С. Выготский предлагал выделять ступени синкретов, комплексов, понятий, подчёркивая эволюцию значений от слов, вплетённых в контекст наличной конкретной ситуации, слов-признаков и так далее к социально фиксированным значениям. Слово постепенно отрывается от непосредственной ситуации и становится универсальным средством познания, фиксации социального, культурного, усвоенного ребёнком в обучении опыта. ...

Особенностью усвоения речи, как отмечает Н. Г. Салмина, является тот факт, что ребёнок овладевает ею не через заучивание алфавита и правил сочетания его единиц, а через освоение многоуровневой структуры языка в процессе общения и предметно-практической деятельности по реализации реальных потребностей ребёнка: ребёнок усваивает через взрослого сразу готовые значения слов. Отсюда и несомненно положительное влияние, которое оказывает усвоение речи на другие виды деятельности ребёнка, и отмечаемые многими исследователями такие явления, как номинативный реализм, в котором другое имя вещи означает для ребёнка другую вещь или, по крайней мере, изменение её свойств и качеств, феномен «стекла», отсутствие рефлексии на речевые единицы. Так, ребёнок долго не умеет различать форму, «оболочку» слова и его значение. Это особенно наглядно проявилось в экспериментах Е. А. Бугрименко: дети допускали ошибки, сравнивая по длине слова «усы» и «усики», «карандаш» и «карандашик», так как ориентировались на значение, а не на форму слова.

Сказанное иллюстрирует тот факт, что пользоваться речью дети начинают раньше, чем наступает осознание её замещающих возможностей. Об этом свидетельствуют и оригинальные экспериментальные исследования, проводимые в последние годы. Так, в опытах Г. А. Глотовой обнаружилось, что дети отрицают возможность изменения названий предметов, считая звуковую «оболочку» неотъемлемым свойством предмета, ею обозначаемого, а также пытаются объяснить название предметов их свойствами и функциями. Так, на вопрос: «Почему гусь называется гусём?» очень многие дети дают ответ: «Потому что он всё время говорит га-га, поэтому его и назвали на букву г». Усваивая в общении со взрослым «готовые» слова, дети долго не осознают историческую перспективу связей слов и вещей, ими обозначаемых. Поскольку часто знакомство ребёнка с вещью начинается с названия, дети не понимают, что появилось раньше — слово или предмет, могли ли знакомые предметы называться по-другому (и даже могут ли в других странах люди называть вещи как-то иначе). Г. А. Глотова обнаружила также интересный факт: ребёнок считает, что названия предметов, которые создаёт сам человек, могут меняться (например, название машины), а названия естественно возникших объектов меняться не могут (например, деревья раньше не могли, по мнению ребёнка, называться иначе).

<...> Вплоть до школьного возраста для детей представляет трудность различение слова и предмета. Она обусловлена тем, что слово и предмет, им обозначенный, появляются в опыте ребёнка одновременно и название воспринимается как неотъемлемая часть, свойство предмета. Так, для многих детей оказывается трудным вопрос о появлении слов. По данным Г. А. Глотовой, немногим больше половины детей подготовительной к школе группы рассматривают слово как особую реальность, давая его происхождению объяснения типа «слова придумали люди», «слово получается из звуков (букв, слогов)» и тому подобные. Во всех остальных случаях дети давали неадекватные ответы.

Дети долго не осознают конвенциональной, условной связи вещи и её имени, возможности вещей называться как угодно и при этом не терять своей собственной специфической природы.

В нашем эксперименте «Перемена названий» мы задавали детям подготовительной группы детского сада ряд вопросов типа «Что изменится, если стол мы назовем лотсом (чайник — найчиком, карандаш — шандараком)?» Обнаружилось, что большинство детей уверены, что вместе с изменением названия изменится и вещь, причём эти изменения будут соответствовать новому имени. <...> Более того, некоторые дети вообще считали, что новое название означает появление новой вещи, хотя в дальнейшей беседе оказывалось, что придумывая разные звуковые сочетания, ребёнок искал им возможные соответствия в мире уже существующих вещей и явлений. <...>

В одном из экспериментальных заданий мы обращали внимание детей старшего дошкольного возраста на существование знакомых им многозначных слов (коса, ствол, ручка и так далее), показывая соответствующие картинки и предлагая объяснить, почему такие разные предметы называются одинаково, к какому из них слово подходит больше, на взгляд испытуемого, и почему так получилось, что есть лишние предметы, но нет лишних слов.

В эксперименте участвовали 73 ребёнка, большинство из которых выразили удивление по этому поводу и сочли ошибкой, что некоторым вещам не хватило названий и их пришлось назвать одинаково с другими. Но предложение придумать новое подходящее название вещам особого отзыва не находило. Обнаружилось, что дети скорее готовы искать сходство между вещами, обозначенными одинаково, и объяснить им одинаковость имени.

Вот пример из протокола беседы с испытуемой Оксаной Ч. (6 лет 2 месяца):

Экспериментатор: Посмотри, что здесь нарисовано? Назови этот предмет. (Показывается авторучка).

Оксана: Это ручка. Чтобы писать письмо.

Э.: А теперь посмотри сюда, на эту картинку. Здесь нарисован чайник. А что вот это у чайника? (Показывается ручка чайника).

О.: Ручка.

Э.: А что это такое? (Экспериментатор выкладывает карточку с изображением двери и показывает на дверную ручку).

О.: Ручка.

Э.: Смотри, такие разные предметы, а называются одинаково. А ты можешь объяснить, почему?

О.: Их держать можно.

Э.: Ну, держать можно разные предметы — и ножницы, и бумагу, и ложку, и пирожок, но ведь они не называются одинаково — ручки?

О. У портфеля можно держалка назвать. А у сумки — ремешок.

Э. Правильно. Но ведь это разные слова. А почему же все вещи на картинках мы называем ручками?

О. Их перепутали и неправильно назвали.

Э. А как они называются на самом деле?

О. Не знаю.

Э. А как ты думаешь, почему их могли перепутать?

О. Не знаю. Они похожие...

Э. Как тебе кажется, какой предмет назван правильнее всего?

О. Ручка, которой писать.

Э. Почему?

О.: Она длинненькая, ею писать можно, в руке держат. И от двери держат, и от чайника.

Э.: А как ты думаешь, можно все остальные вещи по-другому назвать?

О.: Нельзя.

Э.: Почему?

О.: Ну, они уже так называются, все привыкли, их нельзя менять, а то всё ещё больше перепутается.

Комментарий В. П. Урлаповой, специалиста РКШ по психологии:

Возможно, кого-то смутит тот факт, что поиск детьми общего между предметами, обозначенными одинаковыми словами, рассматривается как свидетельство недостаточно развитой символической функции. Действительно, в РКШ мы с первого класса погружаем детей в практическое исследование связи слова с его смыслом, прослеживая этимологическое родство слов. Но это уже следующий этап! До него само слово как знак должно быть отделено в сознании ребёнка от обозначаемого им предмета. Без этого оно не сможет стать объектом исследования.

Таким образом, слово, обозначающее предмет, усваивается ребёнком непосредственно, и в дошкольном возрасте дети с трудом рефлексируют его замещающую функцию, хотя свободно ею пользуются. В целом это соответствует данным по развитию замещения в игре, рисовании и других детских формах деятельности, где указывается, что к старшему дошкольному возрасту только начинают обнаруживаться элементы рефлексии того, что игровые предметы и изображения не являются самими предметами. Так, в работе Ц. Я. Ломсадзе показано, что к четырём-пяти годам дети способны рефлексировать разницу между предметом и его изображением. Но, вероятно, это лишь начало всего процесса.

Можно заключить, обобщая приведённые данные, что легче осознание различий между предметом и его обозначением даётся ребёнку в игре. На второе место можно поставить рисование, а труднее всего такая рефлексия даётся в речи, хотя речью ребёнок пользуется лучше всего благодаря общению со взрослым.