Недавно в наших журналах оспаривался вопрос о народности в науке. Появление такого вопроса можно объяснить только тем, что самое слово «наука» употреблено в нем не в настоящем своем значении. Если же под именем науки понимать собрание результатов добытых человеком в познании законов природы, разума и истории, то ясно само собой, что о народности здесь не может быть и речи. Наука потому и наука, что принимает в область свою только те выводы, которые справедливы по законам общего человеческого мышления. Положения ее должны быть общи и неизменны, как общи и неизменны самые законы природы, разума и истории: все особенное, частное, неоправдываемое разумом, общим для всех людей, не имеет в ней места. Наука, открывающая законы мира, является как самый мир и разум, познающий его, общим достоянием человечества. Если мы и замечаем оттенок народности в науке, то он, проглядывая в обработке ее, не может касаться ее результатов. Если, например, в философах Англии и моралистах Шотландии отражается народный характер, если в историке можно почти всегда узнать француза, англичанина или немца, то это только потому, что каждый из них разрабатывает одну сторону предмета, к которой влечет его национальный характер. Но результаты, добытые такими учеными, верны для каждого человека относительно той стороны предмета, которой они занимались, в противном случае эти результаты не войдут в науку. Такое народное влечение к той или другой науке или к той или другой стороне предмета вырабатывается в народе само собой, вследствие природных или исторических причин, и, если бы кто-нибудь, желая во что бы то ни стало быть народным, создал для себя особенную точку воззрения, тот добровольно, прежде открытия истины, лишил бы себя свободы, необходимой для ее открытия, – надел бы на себя цветные очки, для того чтобы узнать цвет предмета.

Каждый образованный народ только тогда имеет значение в науке, когда обогащает ее истинами, которые остаются такими для всех народов. И наоборот, какую пользу науке мог бы принести народ, создавший свою особенную народную науку, не понятную для других народов? Могла ли бы, наконец, идти наука вперед, если бы каждый народ создавал для себя особую науку, не усваивая результатов, добытых его предшественниками и современниками? Как непонятны выражения «французская математика», «английский закон тяготения», «немецкий закон химического сродства», точно так же не имеет содержания и выражение «русская наука», если под этим выражением не разуметь той части науки, предметом которой является Россия, ее природа или ее история. Процесс создания науки совершается в той высшей сфере человеческих способностей, которая уже свободна и от влияния тела и влияния характера, основывающегося всегда на телесных особенностях.

Но то, что прилагается к науке, не может быть приложено к воспитанию. Воспитание не имеет целью развития науки, и для него наука не цель, а одно из средств, которыми оно развивает в человеке свой собственный идеал. Воспитание берет человека всего, как он есть, со всеми его народными и единичными особенностями, – его тело, душу и ум – и прежде всего обращается к характеру человека, а характер и есть именно та почва, в которой коренится народность. Почва эта, разнообразная до бесконечности, прежде всего, однако, распадается на большие группы, называемые народностями. Можно ли и должно ли разрабатывать эти различные почвы одними и теми же орудиями, сеять и производить на них одни и те же растения, или для каждой почвы педагогика должна открыть особые орудия и особые этой почве свойственные растения? Вот вопрос, который мы здесь задаем себе.

Сначала посмотрим на факты и отыщем в них твердую опору для своих мнений.

Глава I. Общие исторические основы европейского воспитания

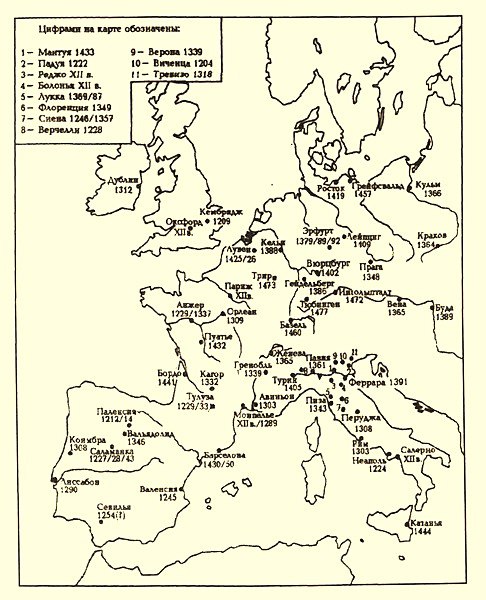

Системы общественного воспитания у всех европейских народов представляют при первом взгляде на них большое сходство не только в предметах учения, которые везде одни и те же, но даже в самой организации учебных заведений, дидактических приемах и законах школьной дисциплины. Это сходство прежде всего, конечно, зависит от той разумности воспитательных мер, которая определяется более или менее общей для всех народов целью воспитания и единством психологических законов, везде служащих основой для всякой воспитательной деятельности. Но нетрудно заметить, что не все черты этого сходства могут быть объяснены разумностью и что многие из них указывают на историческое единство происхождения педагогических систем Европы. И в самом деле, обращаясь к истории, мы видим, что все эти разнородные системы – ветви одного могучего растения, семя которого было посеяно общей для всех христианской церковью.

Карта средневековых университетов в Европе

Духовная жизнь Европы XI, XII, XIII вв., конечно, была далеко не так развита, как современная, но зато простые и немногосложные начала ее соединяли в один народ всех образованных людей того времени, к какому бы племени они ни принадлежали. Взгляните, например, на Парижский университет XII в.: французы, немцы всех племен, испанцы, итальянцы, англичане, ирландцы, шведы, греки составляют университетское население, и все эти образчики разнообразнейших племен тесно связаны между собой единством цели, собравшей их сюда, под покровительство церкви, со всех концов мира. Они теснятся все в кучу, в один квартал Парижа, носят один костюм, говорят одним языком, составляют одну тесную общину, пользуются одними привилегиями, повинуются одним университетским законам. Все эти лица различных племен в отношении остального населения Парижа представляют одну тесную общину, одну сплошную массу, на которой лежит один полудуховный отпечаток, так что все они, без различия племен и званий, носят одно название – клериков. Они ближе к Риму, чем к городскому управлению Парижа.

Сорбонна

То же делается и в других древних университетах Европы, и они сносятся между собой как члены одной нации. Профессоры и студенты Парижского университета переходят толпами в Оксфорд, и, наоборот, оксфордский студент, вытесненный смутами из своей alma mater, находит себе приют в Париже. Все тогдашние университеты, за исключением, может быть, университетов итальянских, имевших светское начало, являются членами одного особого государства, глава которого находится в Риме. Такое единство замечается не в одних университетах, но и во всех школах средневековой Европы, потому что все они, за немногими исключениями, обязаны своим существованием и своим устройством римской церкви, связавшей Европу сетью своих учреждений.

Это один европейский народ, раскиданный большими и малыми корпорациями по всем странам Европы, – народ схоластиков (scholastici). Немногосложная средневековая наука (trivium et quadrivium), еще не совершенно отделившаяся от богословия, везде одна и та же, говорит одним и тем же языком латинским и вызывает везде одни и те же педагогические законы и установления.

Так называемое возрождение наук, когда классическая древность вступила в действительное наследие новых европейских народов, поддержало еще на некоторое время это единство духовной жизни Европы, которое, основываясь преимущественно на религиозном единстве, начинало уже колебаться к концу средних веков. Таким образом, классицизм, общее европейское наследие, и христианство, перешедшее в духовную жизнь новой Европы через посредство Рима и Византии, двух великих педагогов всех средних веков, составили однообразную основу общественного образования для всех европейских народов.

Болонский университет

С наступлением новой истории всё изменяется. На место племени выступает государство. Римская церковь, рыцарство, монашеские ордена и схоластика должны были уступить место новой европейской жизни, устремившейся к образованию государственного начала, а вместе с тем отдельных государств и отдельных государственных национальностей. До начала новой истории, которое совпадает с возрождением классицизма, самое понятие о народе существовало только в виде понятия о племени. «Феодальные учреждения скрывали за собой понятие об отечестве, – говорит г. Токвиль, – самое слово “отечество” не встречается у французских писателей до шестнадцатого века» (De la democratie еn Amerique. Deuxieme partie. Tome II. P. 113). Но с этого времени средневековые деления уступают место делению на великие нравственные существа – государства и народы, и классическое понятие о любви к отечеству, скрывавшееся прежде в сердцах людей за любовью к своей общине, к своему сословию, к своему званию, снова возрождается и выступает на первый план. Вместе с тем и общественное образование также подчинилось общему закону деления по государствам и народам. Оно не могло уже бороться с государственным и народным началом, как боролось прежде с племенным различием, составлявшим характеристику средних веков. Всё пало пред государством, и вся жизнь Европы заключилась внутри государств, подчиняясь в каждом из них своему особенному развитию. Народное воспитание подверглось общей участи, одна только наука осталась общей для всех народностей.

Но тем не менее остатки прежнего единства общественного образования Европы сохранились и до сих пор. Классические языки, классические писатели и до сих пор составляют основу воспитания всех европейских народов, и новейшая педагогика, несмотря на множество педагогических систем, сменявших друг друга, не решилась оторваться от этой основы. Классическая древность и до сих пор повсюду оказывается необходимой не только по содержанию своему, но и по той развивающей и укрепляющей рассудок силе, которую оказывает ее изучение. В этом последнем отношении европейская педагогика не изобрела еще ничего, чем бы можно было заменить классицизм.

Но не один классицизм напоминает в системах общественного образования европейских народов их общее средневековое происхождение. В школьном устройстве, в школьной дисциплине, в разделении наук, в названиях множества предметов школьного мира, даже в самом названии «школа», общем для всех европейских народов, мы встречаем повсюду разорванные куски средневековой схоластики. И к нам проникла она через посредство Польши и киевской академии.

Киевская духовная академия

В Англии и Испании мы находим еще почти целыми огромные обломки этого здания средних веков, многочисленные остатки которого, занесенные из Англии в Северную Америку, так странно противоречат с шумом ее современной деятельности. Но эти остатки, напоминающие в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине и где-нибудь на берегу Охотского моря схоластическую жизнь Европы, не более как тяжелые вооружения средневекового арсенала, разобранные для современного маскарада. Под этими однообразными доспехами схоластического рыцарства скрываются самые разнохарактерные личности совершенно другого века.

Сделавшись одним из элементов государственной и народной жизни, общественное воспитание пошло у каждого народа своим особенным путем, и в настоящее время каждый европейский народ имеет свою особую характеристическую систему воспитания. Внешнее сходство, о котором мы говорили, недолго может вводить в заблуждение внимательного наблюдателя, и он скоро убедится, что в каждой стране под общим названием общественного воспитания и множеством общих педагогических форм кроется особенное характеристическое понятие, созданное характером и историей народа.

В школах всего образованного мира, удержавших везде и до сих пор свое средневековое название школы, везде преподается одна и та же латинская и греческая грамматика, изучаются одни и те же греческие и латинские писатели, одна и та же математика, не признающая никаких национальностей, та же история с своими нескончаемыми пуническими войнами, но всякий народ ищет и находит в этих всемирных учителях особенную пищу, сообразную его национальности. Несмотря на сходство педагогических форм всех европейских народов, у каждого из них своя, особенная, национальная система воспитания, своя особая цель и свои особые средства к достижению этой цели.

Сделаем краткий очерк главнейших из этих систем, объявляя предварительно, что эти слабые и краткие очерки не могут выразить вполне характеристики систем воспитания у различных народов. Мы будем довольствоваться только немногими характерными чертами.

Глава II. Характеристические черты германского общественного воспитания

Типической чертой германского характера, которая до сих пор решала роль Германии в истории, определяла её значение во всемирном развитии человечества, является наклонность к отвлечению и выходящая из неё наклонность к системе. Немец во всех явлениях жизни ищет гармонии и связи, всё возводит в отвлечённую идею и отовсюду её извлекает. Для него недостаточно понимать вещь; но ему непременно нужно определить её и дать ей место в системах своих знаний. Определениями пустейших и ничтожнейших предметов набиты кипы немецких учебников. Без определения для немца и вещь не вещь. Прежде всего видит он в каждом предмете его философскую сторону и всякое дело своё начинает и оканчивает философской мыслью. Если у него нет истинной философии, то он выскажет самую избитую мысль, годную только для прописи, но ни за что не пропустит случая пофилософствовать. Но более всего он заботится, чтобы в голове его не осталось ни одного незанятого уголка и в мире ни одного предмета, который бы не поместился в одном из уголков его системы.

Ж. Юбер ― Обед философов

Эта страсть к абстракции и системе создаёт великих учёных, познания которых обнимают мир, как познания Риттера и Гумбольдта, поэтов-философов, как Гёте, и философов-поэтов, как Шеллинг и Гегель, но она же создаёт и немецких мечтателей и мечтательниц в молодости и самых мелочных формалистов и педантов под старость. Глубокомыслие и учёность — лицевая сторона этой народной наклонности; педантизм и резонёрство — оборотные её стороны. Ей Германия обязана своими всемирным значением в науке и своим политическим ничтожеством, величайшими произведениями ума человеческого, составившими эпоху в развитии человечества, и необозримой грудой бездарнейших книг, в которых под сеткой бесконечных делений и подразделений, оглавленных буквами всех размеров и всех азбук, не скрывается часто ни малейшей мысли. Вся литература Германии, в которой сосредоточились почти и все результаты её исторической деятельности, служит лучшим доказательством наших слов.

Эта же красная нить германского характера положила особенный отпечаток и на общественное образование Германии.

По страсти своей всё систематизировать германцы возвели и искусство воспитания на степень науки, наравне с бесчисленным множеством других чисто немецких наук, и с любовью разработали её в многотомные системы, обладающие тысячами подразделений. Но, несмотря на твёрдое убеждение большинства немецких педагогов, что они работают над воспитанием человека вообще, к какому бы народу он ни принадлежал, немецкая педагогика — наука чисто немецкая. Стоит только беспристрастному читателю другой нации прочесть три, четыре немецкие педагогики, чтобы убедиться, что идеал человека, воспитание которого в них разрабатывается, — немецкий ессе homo, совершеннейший немец.

Прежде всего и более всего немецкое воспитание стремится к всесторонности и систематичности познаний. Программы немецких гимназий, факультетов и немецких экзаменов пугают своею многосложностью и громадностью. Взгляните только на программу учительского экзамена на право преподавания в гимназиях, и вы убедитесь, что этой программе едва ли в состоянии будет удовлетворить учёнейший из профессоров Англии, Франции или Северной Америки.

Вюрцбургский университет

В немецкой учительской программе всё предвидится, даже самая отдалённая возможность какого-нибудь объяснения, когда, например, учителю немецкой словесности или учителю истории может понадобиться знание еврейского языка. Но зато в Германии только вы найдёте учебники, где прежде определения какого-нибудь слова перечисляются названия его у двадцати народов и где, например, приступая к описанию сохи, автор выводит её восточное происхождение и рассказывает предварительно всю её историю, начиная с Китая и оканчивая Германией. Программа выпускного гимназического экзамена (Abiturienten-Examen) так громадна и многосложна, что ей не в состоянии удовлетворить университет других наций, а факультетские программы германских университетов представляют полнейшие системы наук со всеми возможными и даже невозможными их частями.

Нетрудно заметить, что здесь воспитание приносится в жертву науке или, вернее сказать, наука и учёность являются окончательной целью, к которой направлено всё воспитание. Человек учёный и человек хорошо воспитанный для немца одно и то же, хоть он и старается положить в своей педагогической теории границу между этими двумя понятиями, но на деле эта черта исчезает. Умение приложить знания к делу, укрепление душевных способностей, развитие характера, внешняя полировка человека составляют для немецкой педагогики вопросы второстепенные. Она и на самый характер человека думает действовать не иначе, как через посредство знаний.

Г. Иглер — В заключении

Такая педагогика, вылившаяся из особенности германского характера, с своей стороны, имела влияние на развитие этой особенности. Она открыла возможность науке делаться популярной и находить на каждую мысль свою сотни новых деятелей. Только в Германии выражения кантовской философии могли перейти на язык портных и сапожников; только в Германии каждое подразделение науки может указать на тысячи разрабатывающих её монографий; только в Германии, наконец, могли найтись люди, посвятившие всю деятельность своей жизни какой-нибудь частице греческой грамматики.

Германская педагогика совершенно соответствовала до сих пор требованиям германской жизни: образовывала великих учёных и философов, толпу специалистов, разрабатывавших их идеи, и публику, смотревшую на деятельность учёную как на высшее выражение человеческой деятельности.

Э. Дерстлинг ― Кант и его сотрапезники

В последнее время прежние основы германской жизни пошатнулись. Это движение отразилось и на педагогике, взглянувшей сомнительно на свои прежние системы; но что будет впереди, мы не знаем и говорим только о том, как было до сих пор.

Мы будем ещё иметь случай воротиться к германскому воспитанию, которое вообще у нас более знакомо, чем общественное воспитание других стран, а теперь, довольствуясь этими немногими чертами, перейдём к Англии.

Глава III. Общественное воспитание в Англии

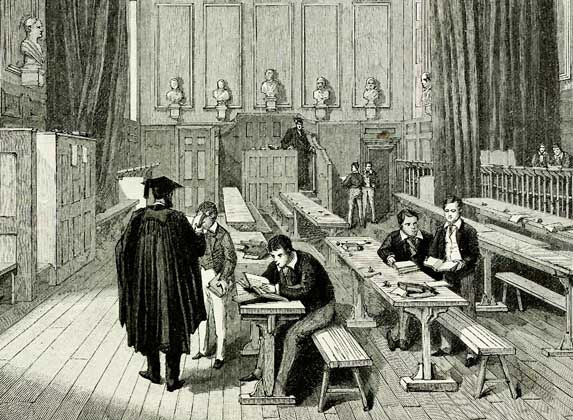

Общественное воспитание Англии представляет крайнюю противоположность германскому воспитанию. Оно менее всего заботится о полноте и систематичности знаний, и для него учёность составляет одну из профессий человека, которой он может заняться, если ему нечего более делать, но до которой воспитанию нет никакого дела. Для английского воспитания наука не цель, но одно из средств для развития характера, привычек, образа мыслей, манер истинного джентльмена – идеала, к осуществлению которого направлено всё английское воспитание. Молодой англичанин, получивший образование в Оксфорде, уже по этому самому считается джентльменом, к какому бы сословию он ни принадлежал. Оксфордские и Кембриджские коллегии, Итон, Вестминстер, Гарро, Рюгби гордятся не тем, что в них получили воспитание великие учёные или что под их покровом наука открыла новые пути, но, указывая с гордостью на целый ряд великих характеров английской истории, получивших первое развитие в их стенах, отвечают на упрёки в недостатке учёной деятельности, что «их дело создавать людей, а не писать книги» (De I'Jnstruction primaire a Londres, par E. Rendu. See. ed. Paris, 1853).

Кембриджский университет

По понятиям старой Англии, которые, несмотря на ежедневное усиление демократической партии, всё ещё стоят на первом плане, образование вовсе не составляет потребности каждого человека, а необходимую принадлежность только тех людей, которые по средствам своим могут стоять в ряду джентльменов.

Английское общественное воспитание существует, собственно, для аристократов в тесном смысле этого слова и дворянства (gentry), которое хотя не отделено от остальной массы народа никакими законными правами, но составляет на деле особенный класс. Этот класс, опора английского общественного устройства, не представляет замкнутого сословия и беспрестанно подновляется новыми лицами, вступающими в него с приобретением независимого состояния, но тем не менее он имеет свои предания и свою аристократическую гордость. Сын богача, составившего себе состояние своими трудами и дожившего свой век удалившимся от дел джентльменом (retired gentleman), уже начинает портретом отца новую портретную галерею. Аристократия находится не в одних государственных учреждениях Англии, но в самой крови народа и выражается столько же в добровольном уважении низшего класса к гербам и титулам, сколько и в привязанности его к старым именам, старым замкам и старым законам.

Остальному человечеству достаётся из общественного образования только то, что даёт ему христианская обязанность церкви, которая считает общественное образование своей частной привилегией, или филантропия богатых людей.

Т. Вебстер ― В классе

Этому общему характеру английского образования нисколько не противоречит то явление, что по числу благотворительных учебных заведений Англия занимает первое место между государствами Европы и что устройство многих из этих заведений послужило образцом для других государств. Все эти учреждения, иногда громадные и превосходно устроенные, – произведения частной благотворительности, а не правительственной или общей государственной системы воспитания, которой вовсе нет в Англии.

Образование граждан государства и членов христианского общества не входит в число обязанностей английского правительства, и даже самая эта идея, укоренившаяся в Германии вместе с протестантизмом, совершенно чужда Англии. Общественное воспитание в ней предоставлено совершенно частным усилиям, и правительство, с своей стороны, покровительствует ему несравненно менее, чем торговле и промышленности, которые признаются основами могущества и благосостояния государства. Само общество не признаёт за правительством права входить в дело общественного образования и встречает с недоверием и недоброжелательством всякое покушение на это со стороны правительства. Билль о таком вмешательстве долго и с ожесточением отвергался парламентом, и только уже после нескольких лет борьбы сила ораторского красноречия, рисующая яркими красками весь ужас невежества в бедном классе, а более всего ужасающие факты полной дикости, представляемые парламентскими комиссиями, дали, наконец, возможность пройти этому биллю, но и то в самом обрезанном и укороченном виде. Совещательный комитет воспитания (Commitee of Council on Education) был, наконец, учреждён правительством в 1839 г. Но этому комитету не дано прав правительственного установления, имеющего обязательную силу, но только права частного предприятия, наравне с другими предприятиями того же рода. Деятельность его основана на тех же самых началах, на которых основана деятельность двух больших воспитательных обществ Англии – Национального и Британского, обладающих притом гораздо большими средствами.

Воспитательный комитет имеет своею целью только то, чего не могут достичь в своей деятельности эти общества и другие частные предприятия, но средства его слишком ограниченны даже и для этой цели. Он может, так же как и эти общества и каждый частный человек, заводить школы и открывать их для какого угодно класса, но принудительность образования, принятая лютеранизмом в Германии, допускается в Англии только для несовершеннолетних преступников. Самая же деятельность Воспитательного комитета и английских воспитательных обществ состоит не столько в открытии новых школ, сколько в том, что они помогают своими средствами уже учреждённым школам и взамен этой помощи получают от них право инспекции и надзора. Это добровольный контракт с обеих сторон, и несоблюдение его со стороны школы наказывается отнятием вспомоществования.

Британское общество по добровольному договору подчинило свои школы инспекции Комитета, но общество Национальное осталось не только в независимом, но даже во враждебном отношении к правительственному Комитету. Это могущественное общество является органом англиканского духовенства, которое вместе с другими католическими преданиями сохранило убеждение, что право народного воспитания исключительно* принадлежит церкви.

*Протестантизм разделяет это право с государством, потому что и сам он вошёл в государственный организм.

Но несмотря на огромные средства этих обществ, они восполняют весьма незначительную часть потребности народного воспитания, и притом деятельность их, равно как деятельность правительства, преимущественно ограничивается элементарными школами для беднейшего класса.

У. Дэйвид ― Школа для девочек

Bcё остальное общественное образование находится в руках огромного множества частных предприятий и признанных законом учебных корпораций, из которых некоторые существуют уже несколько столетий.

Корпорации Оксфорда и Кембриджа, начало которых относится ещё к древнейшему периоду английской истории*, являются двумя вековыми и могущественными опорами всей системы английского общественного воспитания. В непосредственной связи с ними, укреплённой давностью, состоят все знаменитейшие и древнейшие школы Англии: Итон, Вестминстер, Гарро, Рюгби и другие, которые в свою очередь дают тон педагогике других более мелких корпораций и частных учебных установлений. Далее идут разнообразнейшие по характеру и направлению частные учебные установления, статуты которых, иногда написанные самими жертвователями или завещателями, в высшей степени оригинальны, но соблюдаются свято. Наконец, последнюю категорию составляют более или менее удачные произведения учебной спекуляции, существование которых зависит от общественного мнения, всё ещё управляемого в деле воспитания средневековыми корпорациями Оксфорда и Кембриджа**.

Оксфордский университет

*Начало университетской схоластической деятельности в Оксфорде Губер относит ко временам Альфреда Великого (Huber. Die Englischen Universitaten. Cassel. 1839. Erster Band. S. 57). Английские же антикварии идут ещё далее, ко временам друидов и римского владычества. Достоверно только то, что ещё до Альфреда значительная школьная деятельность была уже в Оксфорде.

**Всё это относится к Англии, но никак не к Шотландии, общественное образование которой имеет совершенно другие основы. Другие английские университеты составляют переход от древних университетов Англии к германскому университету Эдинбурга. Королевская коллегия и Лондонская университетская коллегия следуют направлению нового Лондонского университета, который ведёт борьбу с Оксфордом и Кембриджем. Дублинский университет (Trinity College) сохраняет древние предания и во многом напоминает Оксфорд. Новый Лондонский университет учреждён в 1836 г. и есть в основании не что иное, как экзаменационная комиссия, дающая права на учёные степени бакалавра и магистра словесности (artium), бакалавра и доктора законов, бакалавра и доктора медицины.

Вот почему схоластические формы воспитания, удержавшиеся в древних английских университетах, сохранились вообще в английском общественном воспитании более, чем в воспитании какого-либо другого народа. Величественные коллегии Оксфорда и Кембриджа облечены ещё в латы средневековой схоластики, но эта одежда накинута только сверху, и под нею скрывается совершенно английская идея. Англичане нашли средство, не удаляясь от схоластических форм, развивать в новых поколениях свои исторические убеждения и придавать характерам ту твёрдость и практичность, которыми отличается англосаксонское племя.

Английский джентльмен, так же как и немец, просиживает лучшие годы своей молодости за классиками и приобретает в классической литературе твёрдые, никогда не изглаживающиеся познания.

Классная комната в Итонском колледже

Но англичанин ищет в классиках не предметов исторического изучения или философического анализа, за которыми гоняется германец, а привычки к той силе и ясности языка, определённости и точности выражений, которыми отличается классическая литература и которые имели такое сильное влияние на образование логизма английской речи. Вообще, надобно заметить, что ни один европейский народ не отразил на себе более англичан классического, и в особенности римского, влияния. Оно заметно и в строгости их права, имеющего, впрочем, совершенно самостоятельную историю, и в их литературе. Ясная определённость, сжатость и логизм, которых достиг английский язык при своих ничтожных средствах, конечно, составляет весьма замечательное филологическое явление, в котором много участвует влияние римских писателей.

Английская аристократия, характером которой запечатлено английское общественное воспитание, представляет замечательную степень классического образования. Многие знаменитости английского парламента оставили по себе в Итоне или Оксфорде память сочинителей прекрасных греческих или латинских стихов, од или даже целых трагедий. Перевод сочинений Шекспира, Мильтона и других знаменитых английских писателей на латинский и греческий языки составляет одно из употребительнейших упражнений в коллегиях Оксфорда. Места из классических писателей беспрестанно цитируются парламентскими ораторами и не нуждаются в переводах. Всякий образованный джентльмен практически обладает классическими языками и иногда достигает в этом такой степени совершенства, которая не часто встречается и между учёными германскими филологами.

Впрочем, должно заметить, что в последнее время исключительность классического направления английской педагогики начинает давать место требованиям других наук. Науки естественные громко заявляют своё право на участие не только в общем образовании человека, но даже в элементарном воспитании. Мы имеем у себя собрание лекций знаменитейших профессоров Англии и Шотландии, доказывающих воспитательную силу химии, физики, физиологии и пр.

Должно сознаться, что в этих лекциях много правды. Новые кафедры естественных наук беспрестанно появляются в английских университетах. Даже технические науки, пользы преподавания которых долго не признавали англичане, начинают прокладывать себе дорогу Кафедры инженерного искусства, без которых англичане изрыли всю страну каналами и покрыли её железными дорогами, наконец, появились в Дургемском университете, Королевской коллегии и Лондонской университетской коллегии. Но трудно предполагать чтобы англичане когда-нибудь достигли того множества технических кафедр, которое мы видим в стране вовсе не технической, Германии, где, кажется, скоро каждая заводская промышленность удостоится кафедры.

Но главное в английском воспитании – это характер, привычка владеть собой (selfgovernment), отличающая всякого истинного джентльмена. На образование и укрепление характера обращено главное внимание английского воспитания. Английские древние университеты, равно как и знаменитые школы Англии, заведения более воспитательные, чем учебные. Жизнь воспитанников в самом заведении составляет правило: воспитанники, живущие по домам и приходящие только на время уроков, представляют исключение. В этих закрытых воспитательных заведениях господствует какой-то полусемейный, полуобщинный дух и наблюдается иногда величайшая строгость. Оксфордские студенты далеко не пользуются той свободой, какую мы привыкли считать принадлежностью студенческой жизни. Они живут в самых коллегиях под беспрестанным, почти монастырским надзором и обязаны соблюдать множество правил, которые даже для ученика германской и нашей гимназий показались бы стеснительными. Нет сомнения, что аристократическая и богатая молодёжь, выезжая за границы Оксфорда, вознаграждает себя с избытком за все лишения монастырской жизни в её коллегиях. Но тем не менее она привыкает повиноваться закону и, возвращаясь назад, снова надевает свои чёрные плащи и старинные неуклюжие шляпы.

«Наставления важны, пример ещё важнее, но более всего значит в воспитании руководство (training)», – говорит английская педагогика*. Мы не знаем ни на одном языке слова, которым бы можно было передать это английское training. Им выражается тот невидимый дух учебного заведения или семейства, который какой-то железной волей подчиняет себе всякий личный характер. Мы думаем, что не только это слово, но и самое понятие, которое им означается, чисто английское. Рассчитанная порядочность немецкой школы, казарменная дисциплина французской коллегии совершенно не похожи на тот характер старых английских школ, который живёт, кажется, как домовой, в стенах заведения и равно подчиняет себе учеников, наставников и даже прислугу.

*Chamber's Educational Course. The Moral Class-book. Preface.

Школьная дисциплина поддерживается более всего самими воспитанниками и состоит в повиновении письменному закону и обычному праву, которое держится столетиями во многих старых школах. Виновный чаще всего наказывается самими товарищами, и наказывается с такой строгостью, которую должен умерять наставник. Но зато и воспитанники крепко стоят за свои права, признанные письменным положением или давно укоренившимся обычаем. Самоуправление (selfgovernment), но не самоуправство сильно развито в английских школах.

«Чем ранее начнёте вы обращаться с мальчиком как с взрослым человеком, тем он скорее человеком сделается» (The sooner you treat him as a man, the sooner he will begin to be one). Это изречение холодной рассудочной морали Локка, которая вообще сильно отразилась на англичанах, сделалось аксиомой английской педагогики, и иностранец не без удивления, смешанного с неудовольствием, смотрит на этих маленьких десятилетних джентльменов в круглых шляпах, с необыкновенной важностью рассуждающих о самых обыденных и серьёзных предметах (скачках, поездках по железной дороге и т. п.), умеющих везде поддержать своё достоинство.

Школа 18 в.

В Северной Америке это же самое педагогическое правило приняло другое направление и отразилось не столько на внешности, сколько на внутреннем содержании. Североамериканские школьники кидаются в глаза своею шумливой дерзостью, неприятно поражают своими разговорами о политике и тем крикливым участием, которое принимают в публичных митингах. Это отчасти дурная сторона англосаксонской педагогики: она скоро стирает ту золотую пыль наивности, которой природа осыпала лёгкие крылья детства, и, если не делает недозрелых философов-систематиков, зато производит ту раннюю сдержанность и замкнутость, которые, конечно, полезны в жизни, но дышат холодом во взрослом человеке и неприятно поражают в ребёнке. Эти маленькие, холодные джентльмены, так умеющие держать себя, не по нутру славянской размашистой природе.

Английское воспитание так увлеклось полезным (useful) в развитии детского характера, что часто пренебрегает тем, что в нём есть прекрасного. Оно думает только о том, что может остаться в жизни, и рано топчет цветы, которые и без того скоро вянут. Но мы думаем, что педагогика, развивая в ребёнке будущего человека, не должна забывать, что детство также есть период жизни, и часто лучший её период. Но каков характер народа, таков и характер его воспитания. И посреди самой развитой американской жизни, где всё так хорошо, так полезно устроено, русскому человеку будет скучно и неуютно посреди всеобщего комфорта.

В Англии, как мы уже сказали, общественное образование есть дело частное, а не правительственное, но, несмотря на это, несмотря также и на его схоластические формы, по-видимому столь противоречащие промышленному характеру страны, нигде, может быть, воспитание не проникнуто национальным характером до такой степени, как в Англии. Оно установилось здесь совершенно самостоятельно, не прибегая к заимствованиям и подражаниям, всё вышло из истории народа и до сих пор является одним из главнейших деятелей в историческом развитии британского характера, свято перенося его из поколения в поколение.

Французский публицист г. Монталамбер совершенно прав, указывая на педагогическую систему Англии, во главе которой стоят Оксфорд и Кембридж, как на главнейшую опору британской конституции. Сама демократическая партия сознаёт, что древняя британская педагогика, вся проникнутая аристократическим и общинным характером Англии, является главной помехой в осуществлении тех планов централизации и нивелировки, которые стремятся провести в жизнь английские демократы. Вот почему они и нападают с таким ожесточением на древние корпорации Оксфорда и Кембриджа, обвиняя их в отсталости, в лени и бездействии и требуя от них реформ на германский лад. Но старые университеты ещё стоят непоколебимо и с необыкновенной медлительностью допускают только те реформы, потребность которых высказалась уже вполне в народной жизни. Они продолжают воспитывать новые поколения английских джентльменов, передают им заветы предков и с гордостью прибавляют новые портреты к длинному ряду тех, которыми уже украшаются готические залы их коллегий. Эти портреты свидетельствуют, сколько замечательных людей приготовилось к общественной деятельности в средневековых стенах английских университетов.

Вот что говорил Каннинг об английских старых университетах и публичных школах: «Если наша история представляет нам почти непрерывный ряд людей, которые в самых трудных положениях нашей страны явились её опорой, сильные на словах и на деле; если мы ни в одной области управления не нуждаемся в людях, которые бы могли найти средства и достигнуть цели, то за это мы прежде всего должны быть благодарны системе наших публичных школ и нашим университетам» (Dr. Wiese. Deutsche Briefe uber die Englische Erziehung. Berlin, 1855. S. 37).

Воспитание бедного класса, на которое начали теперь обращать в Англии большое внимание, не изменяет аристократического характера английского воспитания. Это не более чем милостыня, бросаемая богачом бедняку, подвиг христианского милосердия, с которым английский джентльмен так умеет связать свою родовую гордость, и, наконец, благоразумная мера предупредительной полиции и финансовый расчёт общества, которому известно, что содержание в тюрьме, куда бедняк чаще всего попадает по невежеству, обходится дороже его воспитания. Уничижительное название «Школа в лохмотьях» (ragged schools) одно уже указывает на характер этого воспитания.

Д. Кемп ― Школа для бедных в Глостере

Но едва ли воспитательная филантропия англичан успеет справиться с диким невежеством пауперизма. Это ужасное явление возрастает в грозных размерах. Оно, правда, умерилось на время уничтожением пошлины с хлеба и выселением в Америку, которое более имеет значения для Ирландии, нежели для Англии, но это временные паллиативные меры. Теория Мальтуса, грозная для всех и не опровергнутая никем, для Англии уже не теория, а самый настойчивый вопрос, который ежеминутно стучится в двери и, как сказочное чудовище, требует новых и новых жертв. Мы верим, что люди разгадают и эту загадку сфинкса, но покуда ещё она не разгадана.

Глава IV. Общественное воспитание во Франции и два слова о методе Жакото

Гораздо труднее определить характер французского общественного воспитания именно потому, что в нём мало характера. Беспрестанная смена правительств и систем управления не осталась без влияния и на общественное воспитание Франции.

Первая революция разрушила до основания вековое здание французской педагогики, которое было сильно запечатлено характером католицизма и схоластики. Наполеону, великому и в этой области, приходилось всё создавать, и он положил твёрдые основы новому устройству общественного воспитания во Франции. После него каждое новое правительство усиливалось переделать его создание сообразно своему характеру и своим целям, но ни одно из них не могло или не решалось уже оторваться совершенно и открыто от великой наполеоновской мысли, а только старалось незаметными изменениями извратить её по-своему. Но никогда ещё она не была так изуродована, как в последнее время.

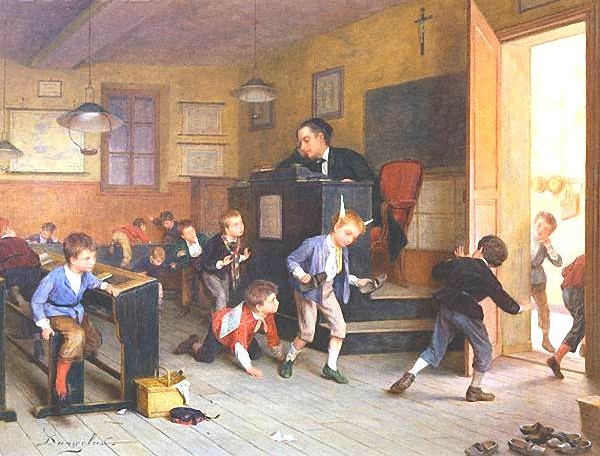

А. А. Даргелас ― Маленькие негодники

Наполеоновская идея общественного образования была достойна гениального человека и носит на себе следы характера Франции того времени, лучшим выражением которого был сам Наполеон.

Наполеон высоко ценил народное образование и не побоялся дать ему самостоятельность. Убеждённый в том, что образование — единственный якорь спасения для Франции, разрушившей все прежние основы своей народной жизни, он старался оградить его от влияния административных и политических соображений. Казалось, он позабыл свой обычный эгоизм, когда приступал к устройству общественного воспитания, и, понимая, что одно только прочное образование может спасти Францию, хотел сделать из него самобытное народное учреждение, не зависящее от борьбы партий и политических переворотов.

Средоточием всей системы народного воспитания Наполеон сделал свой императорский университет; но слово «университет» почти у каждого народа имеет своё особенное значение, а у французов совершенно оригинальное, и мы должны объяснить его.

Университет в германском смысле слова есть собрание нескольких факультетов, связанных между собой общим управлением. Главнейшая цель его — дальнейшее развитие науки во всех её отраслях и передача её высших результатов посредством живых чтений. Германские университеты — это посредники между наукой и обществом, открывающие учёным возможность излагать публично результаты своих кабинетных трудов. Воспитательной цели они вовсе не имеют, и даже самое образование молодых людей не всегда составляет их главную задачу, и по крайней мере при встрече с интересами науки всегда уступают ей место. Таким образом, кафедры германских университетов часто выступают не столько органами образования, сколько органами науки, и многие из них в этом отношении достигали высокого значения.

Университет Эдинбургский и новые английские университеты также устроены более или менее по германскому образцу. Но древние университеты Англии, Оксфорд и Кембридж, в противоположность германским являются чисто воспитательными учреждениями. В них почти нет факультетов, и коллегии их не более, как высшие школы, принимающие к себе на воспитание молодых людей и дающие им высшее образование. При таком направлении этих университетов понятно, почему деление на факультеты не могло в них установиться и почему чтение лекций составляет в них редкое исключение. Воспитанники коллегий занимаются отдельно и под руководством выбранных ими наставников готовятся к экзамену на учёную степень, если имеют желание получить её, что тоже не всегда составляет цель университетского воспитания.

Франция не имеет университетов ни в значении английском, ни в значении германском. Высшие учебные заведения (l'instruction superieure, les hautes etudes) заменяются во Франции отдельными факультетами, которые ничем не соединены между собой и находятся часто в разных городах. Университетом же в наполеоновском смысле этого слова называется во Франции всё учёное и учебное государственное управление, которому Наполеон хотел придать самостоятельность корпорации, живущей самобытной жизнью. И хотя императорский университет был причислен к министерству внутренних дел, в котором он и оставался до 1824 г., но он зависел от министерства почти только в одних финансовых вопросах, составляя сам по себе совершенно отдельное и самостоятельное учреждение. Настоящим главой всего университета был университетский гроссмейстер (grand maftre de l'universite), который во всех внутренних делах университета и во внешних его сношениях совершенно не зависел от министерства. Но власть его ограничивалась университетским советом (conseil de l'universite), состоявшим из 30 членов, из которых 10 занимали свою должность пожизненно (conseillers titulaires), a 20 избирались самим гроссмейстером на год (conseillers ordinaires). Но и те и другие непременно должны были принадлежать к педагогическому ведомству. Этот совет в большей части случаев, и именно во всех делах, касающихся внутреннего управления, утверждения планов учения, назначения экзаменов и удаления от должности лиц учебного ведомства, имел голос решительный. В случае несогласия с решением совета гроссмейстер имел право подачи апелляции в государственный совет. При совете находились генеральные инспекторы по учебной части, посещавшие и ревизовавшие учебные заведения в Париже и провинциях.

<...> Мы не будем излагать здесь всей системы французского учебного ведомства и скажем только, что если оно может чем-нибудь похвалиться, так это необыкновенной централизацией, доведённой до того, что каждое элементарное училище отражает в себе малейшую перемену в министерстве, а таких перемен приходилось во Франции до сих пор на каждый год по нескольку. Спокойствие, независимость и последовательность, которые так необходимы науке и воспитанию, совершенно оставили французскую педагогику, и политическая лихорадка вполне завладела ею.

Вместе с тем народ потерял всякое уважение к воспитанию, школам и педагогам, и, может быть, нет другой страны в мире, в которой бы, как во Франции, народ так мало ценил пользу воспитания. Провинции и города несут тягость поддержки коллегий и элементарных училищ с явным отвращением и рады всякую минуту сбросить с себя эту тягость на руки правительства или поручить эту заботу иезуитам, которые берутся за неё так охотно. В то же самое время нигде так не велика потребность хорошего общественного воспитания, как во Франции, где семейное воспитание существует как редкое исключение и где родители стараются как можно скорее сбыть детей в пансион или коллегию. Во всех французских коллегиях, государственных и городских, которые, впрочем, подчиняются одному и тому же управлению, воспитанники живут в самых заведениях или в частных пансионах, находящихся при коллегиях, которые во всех сношениях с коллегиями заменяют воспитанникам родителей. Вольноприходящие в коллегиях, в противоположность гимназиям нашим и германским, составляют незначительное исключение. Понятно, какую важную роль должно бы играть общественное воспитание во Франции, заменяя семью такому множеству детей и молодых людей; но семейного ничего нет во французских заведениях: это какие-то казармы, в которых новые поколения рано привыкают к тому лёгкому эгоизму, которым отличается француз, редко бывающий хорошим семьянином.

Х. Браун ― Урок слова Божьего

<...> Французское министерство народного просвещения каждый год выдаёт программу предметов преподавания по всем подведомственным ему учебным заведениям и не только определяет писателей, которые должны быть прочитаны в этом году, но даже назначает те страницы в них, которые должны быть переведены, и те, которые должны быть выучены наизусть или разобраны. Оно каждый год печатает билеты для экзаменов во всех коллегиях и заранее назначает темы для сочинений — однообразные, для всех заведений одного разряда. Из этого выходит та существенная польза, что каждый чиновник министерства, взглянувши на часы, может сказать с уверенностью, что в этот час во всех гимназиях Франции переводится или разбирается с одними и теми же комментариями (которые также ежегодно определяются министерством) одна и та же страница Цицерона, или пишется десятками тысяч рук сочинение на одну и ту же тему, с непременной обязанностью подражать той или другой странице Боссюэ или Фенелона. Билеты экзаменов всех заведений публикуются заранее, и досужие промышленники сбавляют друг перед другом цену, за которую берутся приготовить юного питомца к экзамену, или, лучше сказать, к ответу на билеты, опубликованные министерством, зная наверное, что никто у него более ничего не спросит. Сотни руководств (manuel) пишутся спекуляторами именно для этой цели.

Понятно, что при таком устройстве педагогической части она, вместо того чтобы иметь влияние на общество, сама служит средством для целей, вовсе чуждых воспитанию и науке. Француз поступает в общественное заведение прежде всего потому, что его пребывание в семействе стесняет родителей, которым ещё самим хочется пожить в своё удовольствие. Он учится отчасти для того, чтобы приобресть те технические познания, которые могут понадобиться ему в жизни — отчасти для того, чтобы получить известный лоск, необходимый образованному человеку в обществе, но более всего для того, чтобы отличиться на экзамене, прочесть своё имя в провинциальных или даже парижских газетах и приобресть по экзамену право на занятие той или другой должности.

Самые школы более служат и спекулируют, чем занимаются воспитанием. Наперегонки одна перед другой стараются они выставить напоказ образцовых воспитанников, не заботясь об остальных, которые целыми толпами только растут в классах, пока родители увидят, что время уже взять их оттуда. Педагогическая дисциплина вся направлена к тому, чтобы развить самолюбие воспитанников и заставить соревновать друг другу тех из них, которые по природным своим способностям могут выйти на эту арену; остальные должны сидеть смирно и не мешать. Талантливых мальчиков, на которых предвидится возможность отличиться, принимают даром в самые дорогие пансионы при коллегиях, даже готовы платить за них деньги; об остальных торгуются почти что с аукциона: «Кто возьмёт меньше?» Провинциальные же и городские управления заботятся только о том, как бы подешевле обошлась им учебная часть.

Классические языки и классическая литература составляют основание и французского общественного воспитания. Но француз прибавляет к древним классикам и своих собственных и изучает тех и других по-своему, чаще всего на память. Он не любит углубляться в грамматические и филологические тонкости, ему мало дела и до древней классической жизни. Он слегка пробегает содержание древней литературы, но выучивает наизусть эффектные места и прежде всего кидается на фразу: подмечает её, заучивает, цитирует при всяком удобном случае. Так же поступает он и со своими доморощенными классиками, изучение которых занимает большую часть его школьной жизни. Он выучивает наизусть целые тирады из Фенелона, Боссюэ, Масийона, Монтескьё, Вольтера, Паскаля, Корнеля, Расина, Мольера, Бюффона, Лабрюйера, Мальбранша, Арно... и других писателей из длинного ряда своих классиков и пишет сочинения их фразами.

Зато как и обработал он свою фразу! Она готова у него на всякий случай, на всякую мысль, на всякий оттенок мысли, и ему остается только брать её, всегда готовую, острую и ловкую. В богатстве фраз ни один язык не может сравниться с французским. Оттого так легко и приятно писать на этом языке обыденные вещи, украшая пустейшую мысль чужим остроумием, и в то же время так трудно выразить с точностью новую идею, для которой ещё не готова фраза! От этого, может быть, так много писателей в современной Франции и так мало между ними оригинальных.

Богатство фраз много мешает определённости и силе языка. Готовое выражение, ловкое и красивое, так и просится под перо, а между тем оно никогда так не передаст всех форм мысли, как то, которое родилось вместе с мыслью.

Француз с любовью занимается математикой, находя в ней гимнастику для своего рассудка, но историю и географию чужих государств он пробегает мельком. Всякая же система не его дело. Вся классная дисциплина основывается с одной стороны на принуждении и на развитии самолюбия с другой. В самолюбии французская педагогика нашла сильнейший рычаг и работает им беспощадно. Для этой цели французские наставники изобрели множество гениальных средств: жалуют своих воспитанников орденами, производят их в чины и печатают их имена в газетах.

Народность, изгнанная из общественного воспитания, проглянула в ней сама собой, но проглянула во всей своей дикости. «Гони природу в дверь, она влетит в окно», но, может быть, оставит за окном лучшую свою сторону и принесёт одни свои слабости.

А. А. Даргелас ― Кругосветное путешествие

Высказав слабые стороны общественного воспитания во Франции, мы должны указать на блестящую его сторону. Если учёное образование, общее умственное развитие и воспитание нравственности и характера мало достигаются французским образованием, зато можно сказать с убеждением, что техническая часть учения процветает во Франции. Французские технические учебные заведения служили образцом для заведений того же рода в других государствах Европы. Но и в настоящее время трудно указать на какое-нибудь техническое учебное заведение в Германии или Англии, которое могло бы соперничать с парижской Политехнической школой или с парижской же Центральной школой искусств и мануфактур.

Мы не намерены здесь входить в подробности этих заведений, но укажем только мимоходом на те блестящие результаты, которые достигаются в них.

Мысль, положенная в основание парижской Политехнической школы, необыкновенно удачный состав её полной и многосторонней программы, связь её со специальными техническими школами Франции — всё показывает необыкновенную способность французов в этом деле. Зато и результаты соответствовали гениальному плану. Политехническая школа основана в 1794 г., и до 1836 г. она дала государству 4036 человек прекрасно образованных техников. Несмотря на обширность программы и трудность выпускных экзаменов, из 100 воспитанников школы не более трёх или четырёх человек каждый год не оканчивали курса, и из 120 человек, окончивших курс в 1836 г., только девять не поступили на государственную службу. Сколько талантливых артиллеристов, инженеров, механиков, математиков дала эта школа в своё шестидесятилетнее существование! Может ли другое техническое заведение в Европе похвалиться подобными результатами?

Но образование хороших техников составляет ли единственную задачу общественного воспитания? Если г. Дистервег говорит, что можно быть глубоким учёным и вместе с тем никуда не годным и безнравственным человеком, то гораздо с большим правом мы можем сказать, что можно быть прекрасным техником и никуда не годным членом семьи и вредным гражданином государства. Моральная сторона той части французского народа, которая пользуется благодеяниями общественного образования, ни в ком не может возбудить зависти. Смотря на явления личной нравственности, выброшенные на позорище света последними переворотами во Франции, можно с уверенностью сказать, что воспитание, достигающее блестящих результатов в передаче технических познаний, приносит мало существенной пользы народу и государству, каких бы прекрасных техников оно ни давало им.

А. А. Даргелас ― Маленькие курильщики

Внешний блеск, тщеславие и материальная польза — характеристические черты французского общественного воспитания.

Мы позволим себе здесь маленькое отступление, которое, как ни покажется оно странным, не менее того поведёт нас к цели и даст нам возможность собрать в одну мысль набросанные нами черты французского воспитания.

Кто не знает знаменитой методы Жакото, наделавшей в своё время столько шума в Европе и имеющей ещё до сих пор приверженцев везде, в том числе и у нас? Но Жакото ничего не изобрёл нового — он только соединил в своей методе и довёл до крайности все характеристические черты французского образования.

Мы видели уже, что заучивание наизусть целых тирад из греческих, римских и французских классиков и словесные и письменные подражания им составляют до сих пор, и составляли задолго до Жакото, главное занятие воспитанников французских коллегий и лицеев, но вместе с тем идёт в них, хотя слабо, и изучение грамматики. Жакото отбросил грамматику, заметив её бесполезность во французском воспитании, схватывающемся прежде всего за фразу, и остался при одном заучивании наизусть, ловле фраз и подражаниях.

Для французского воспитания, в противоположность германскому, ищущему умственного развития, и английскому, которое всё направлено на образование характера, главную цель составляет передача технических познаний. Каким бы путём ни достигалась эта цель, всё равно — лишь бы достигалась скоро и верно. Но схоластические предания заставляли французских педагогов терять время на грамматику, логику, философию и тому подобные предметы, не дающие никакой технической пользы. Жакото отбросил схоластику и стал быстрее и вернее достигать цели французского воспитания.

Заставляя беспрестанно писать подражания классическим писателям Франции и имея единственною целью наполнить память воспитанников готовыми, умными, острыми фразами и эффектными тирадами, французские педагоги совестились ещё оставить риторику, теорию словесности и тому подобную схоластическую ветошь. Жакото прямо пошёл к цели и прямо схватился за подражание и фразы.

Французские педагоги более всего любят пустить пыль в глаза и дорожат теми воспитанниками, на которых могут показать чудеса своего воспитательного искусства, оставляя бесталантливых с тем, с чем они пришли в школу. Жакото и жакотисты налегли на счастливую память нескольких детей и показали такие воспитательные чудеса, которые и не снились прежним французским педагогам: двенадцатилетние мальчики стали у них писать слогом Фенелона и Лабрюйера.

«Пишут! Чего же больше?» — говорят жакотисты скептикам, и в этом ответе отражаются как в фокусе все черты французского воспитания.

Французская система общественного образования имеет свою хорошую, блестящую сторону. Метода Жакото оказала истинную услугу изучению языков, убедив большинство, что прежде должно получить некоторый навык в языке, а потом уже изучать его грамматические особенности, и этим советом прекрасно воспользовались многие новые методы изучения иностранных языков.

Но ни метода Жакото (в своей чистоте), ни французское воспитание, достигая цели, не разбирают дороги, по которой идут к ней. «Скучно, правда, учить наизусть, — говорят жакотисты, — но зато какие-нибудь шестьдесят страниц — и цель достигнута! 5–6 месяцев скуки — зато какие результаты!» Эти 5–6 месяцев для мальчиков, не обладающих блестящей памятью, следовательно, для большинства в общественных заведениях, превращаются в 5–6 лет, и, чтобы идти вперёд, необходимо бросить большую половину класса и, оставив её безмолвно расти на скамьях, идти вперёд с остальными, как это и делается во французских коллегиях. Скука, конечно, яд для взрослого человека, не только для ребёнка, но зато посмотрите, как он заговорит по-французски языком Телемака!

Теперь ещё два слова о подражании слогу знаменитых писателей, играющих такую важную роль и во французском воспитании, и в методе Жакото. Напрасно бы вы стали объяснять французу или жакотисту, что подражание никогда не выработает того слога, который, по выражению Бюффона, есть сам человек; что если бы писатели подражали друг другу, то это было бы невыносимо скучно; что лучше писать неловко, тяжело, да по-своему, чем чужими готовыми фразами; что это убило французскую литературу; что из собственного своего тяжёлого слога вырабатывался слог великих писателей и даже просто дельных людей, а из чужих готовых фраз выйдут только фразы, которыми так обильна французская литература, и более ничего не выйдет. Напрасно вы говорили бы всё это: жакотист укажет нам на своего двенадцатилетнего воспитанника, который пишет слогом Фенелона, Лабрюйера, Масийона или, прочитав 20 страниц любого романа, передаёт вам в 15 или 10 минут их содержание и тем же самым слогом, которым он написан. Чего же вам более? Цель достигнута!

И это было бы совершенно справедливо, если бы дело шло о попугае, а не о человеке. Попугай мог бы учить и не думать, без опасности для своего мозга, но человек, и особенно ребёнок, не может безнаказанно долбить без смысла несколько лет шестьдесят страниц какой бы то ни было умной книги, потому что нет такой книги, шестьдесят страниц которой могли бы дать ему достаточно пищи на то время, пока их выучишь наизусть.

Т. Э. Дюверджер ― Урок

Здесь уже метода Жакото расходится и с французским техническим воспитанием; изучение математики, химии, механики оставляет неразвитой только нравственность, но не умственные способности человека, метода же Жакото выучивает учить и не думать о том, что учишь, усиливает механическую память насчёт рассудка и сознания.

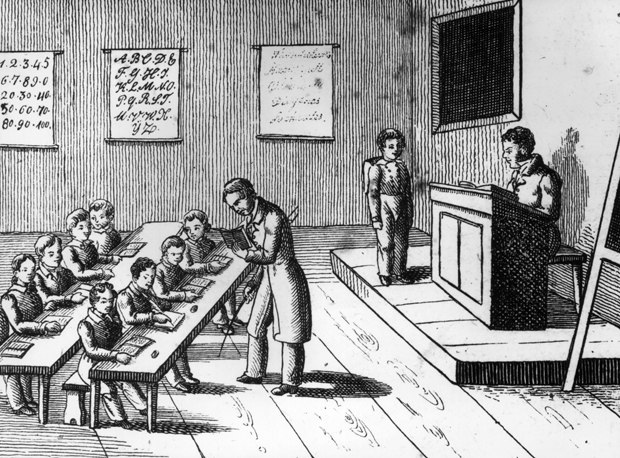

Глава V. Общественное образование в Северо-Американских Штатах

Общественное образование в Северной Америке, по мнению одного шведского педагога (The Educational Institutions of the United States, translated from the Swedisch of P. A. Sujestrom, by Frederica Rowan, London, MDCCCLIII), с прекрасной книгой которого мы думаем скоро познакомить русскую публику, составляет дальнейшее развитие английского, происшедшее вследствие освобождения американского общества от тех исторических основ, которых так упорно держится Англия. Но мы не можем вполне согласиться с этим мнением, потому что в самой основе североамериканского общественного образования лежит новая мысль, совершенно чуждая Англии.

Правда, схоластические формы английской педагогики перешли и на американскую почву, на которой они глядят какими-то странными развалинами посреди деятельности в высшей степени современной, но общественное образование в настоящем значении, public schools, grammar-latin and high schools, появляется в Америке под влиянием совершенно новой мысли. Она, конечно, не успела ещё выработать для себя новых педагогических форм и довольствуется видоизменением английских, но всё более и более стремится к самостоятельности.

Прежде, однако же, чем мы приступим к очерку североамериканского общественного образования, мы должны предупредить читателя, что слова наши не могут относиться ко всем штатам вообще, но только к главнейшим свободным штатам, и преимущественно к тем, которые составляют так называемую Новую Англию. В Северо-Американских Штатах всё находится ещё в процессе создания, и особенно в общественном образовании, за которое американцы только недавно принялись со своей обычной энергией. Мы будем стараться схватить те характеристические черты этого образования, которые уже выказались с некоторой определённостью.

Начало общественному образованию Союза положили ещё первые выходцы из Англии, отцы-пришельцы (pilgrim fathers), как их называют американцы. Эти начала были по наружности довольно ничтожны и ограничивались несколькими элементарными школами, устроенными в сараях, срубленных наскоро. Но тем не менее они обещали уже богатые плоды. Первые североамериканские учреждения на пользу образования дышат пуританской строгостью, напоминающей лучшие дни Рима, и тем уважением к образованию, тем признанием его необходимости для каждого человека и важности его значения в государстве, которыми везде отличались первые учреждения протестантизма*.

*Где только ни укоренялся протестантизм — в Германии, Швейцарии, Шотландии, — везде появлялись начатки государственной системы общественных школ. Шотландия и теперь представляет в этом отношении странную противоположность с Англией. Шотландский парламент уже полтора столетия тому назад учредил общую для всего королевства систему приходских школ, о которой ещё и теперь не думает парламент Англии, предоставляющий общественное воспитание частным усилиям (Report on Education in Europe, by Dallas Bache. Philadelphia, 1839. P. 176).

Это государственное значение образования, с одной стороны, как обязанности государства в отношении граждан, а с другой, как обязанности граждан в отношении государства, родившееся вместе с протестантизмом, не имело возможности вполне утвердиться в Германии и осталось там на степени отвлечённой идеи. Не образование граждан, но образование людей и христиан вообще составляет цель германских правительств в общественном образовании, а потому существеннейшая часть его, народные элементарные школы, остаётся там со времени Лютера и до сих пор почти исключительно в руках духовенства. Англиканское духовенство, наследовавшее многие из учреждений католицизма, считает за собой право народного образования, которое оспаривается у него не правительством, но частными лицами и частными обществами. Только в Северо-Американском Союзе общественное образование могло приобрести вполне государственное значение.

Это и не могло быть иначе. Государство, вполне зависящее от своих граждан, не имеющее даже тех исторических опор, на которых покоится Англия, естественно должно было позаботиться, чтобы граждане его были образованны. От этого зависит не только направление, но и самое существование Союза, демократические начала которого развились до последних пределов.

Но вначале, когда Северная Америка только что отделилась от своей метрополии, эта потребность не чувствовалась так сильно. Продолжительные войны, следовавшие за отпадением, долго поддерживали энтузиазм народа и вместе с политикой долго поглощали всё его внимание. За войнами и первыми хлопотами по устройству нового государства последовало такое быстрое развитие промышленности, которое увлекло за собой все нравственные и физические силы рождающегося народа.

Вследствие этих причин североамериканцы долго довольствовались суровыми педагогическими учреждениями своих предков и не без любви, обличающей в них англосаксонскую кровь, смотрели на свои полуразвалившиеся школы времён первого переселения. Но готические башни Оксфорда и Кембриджа стоят долее деревянных сараев. Новая же эмиграция, вызванная по большей части бедностью, а не силой убеждений, которая заставляла пуритан покидать свою родину, приносила с собой ежегодно большой запас невежества и пороков. Толпы этих новых переселенцев, умножаясь в громадных размерах и получая права гражданства без привычки пользоваться этими правами и без понимания сопряжённых с ними обязанностей, вносили в рождающийся Союз семена гибели и разрушения. Опасность была велика. Запрудить этот грязный поток, льющийся из Европы, значило бы отказаться американцам от своих принципов и от того неслыханного в истории разрастания государства, которое поражало изумлением Европу. Американцы решились очистить этот поток образованием и принялись за дело с той быстротой и с той неутомимой энергией, которыми отличаются они во всех делах. Они припомнили прежние строгие пуританские правила, по которым образование признавалось обязательным для каждой общины в отношении его членов и для каждого отца семейства в отношении его детей, и развили эти правила в государственную систему*.

*Протестантское правило, что каждый отец семейства должен посылать своих детей по достижении ими известного возраста в общественную школу, было перенесено пуританами и в Америку, но они сообщили этому правилу известную суровость своего характера. Так, например, в уголовный кодекс Коннектикута был внесён в 1650 г. следующий закон: «Если человек, имеющий более шестнадцати лет и обладающий здравым рассудком, осмелится бранить отца или мать или наложит на них руку, то он должен быть казнён смертью, исключая того случая, если будет доказано, что родители совершенно пренебрегли его воспитанием» (The Educational Institutions of the United States. P. 26).

Реформа в общественном образовании Северной Америки началась с президентства Джэксона (которое относится к тридцатым годам нашего столетия) и продолжается неутомимо до настоящего времени. В эти двадцать пять лет американцы сделали столько для общественного образования, что гордость, с которой они указывают иностранцам на свои школы, весьма понятна. Один из первых вопросов, который делает иностранцу всякий американец и даже американская леди или мисс: «Видели ли вы наши публичные школы?»

Правда, что в Америке и теперь существует ещё довольно сильная партия консерваторов, видящих в образовании, согласно с английским образом мыслей, дело совершенно частное, в которое не имеют права вмешиваться правительства штатов, и право учиться или оставаться невеждой одно из личных и неприкосновенных прав человека; но это мнение слабеет с каждым годом перед опасностью, которой грозит Америке эмиграция. Фанатическое представление англичан о личной свободе уже склонилось перед понятием государственного долга. Издержки на народное образование вошли в бюджет государственных расходов и заняли в нём первое место. В Нью-Йоркском штате, например, издержки по администрации составляли в 1852 году 34576 долларов, по юстиции — 107956 долларов, по законодательству — 151703 доллара, а по образованию —1700820 долларов. В Массачусетсе на народное образование употребляется 865859 долларов, а на всё остальное управление — 166821 доллар. Жалованье президента Массачусетского штата (2500 долларов) менее, чем жалованье учителя «высшей школы».

Но, отказавшись от английского понятия об общественном образовании как о деле частном, североамериканцы нашли средство примирить строгость принудительного образования пуритан с отвращением североамериканских консерваторов от централизации. Обязанность заводить школы признана за каждой общиной*, которая только имеет сто семейств или хозяйств, но зато и всё управление школой, её хозяйственная и её педагогическая часть находятся в руках самой общины.

*Мы так перевели американское слово town, которое нельзя перевести словом «город» (city), потому что у североамериканцев нет сёл в противоположность городу, а отдельные поселения, напоминающие наши малороссийские хутора, причисляются к местечку и составляют с ним одну общину — town.

Сходство, которое имеют в этом отношении американские школы с первоначальными школами Германии, где также элементарное образование принудительно и для семейств, и для общин, только кажущееся. В Америке духовенство вовсе не принимает никакого участия в публичных школах, потому что религиозное воспитание совершенно отделено от светского и предоставлено собственной заботливости многочисленных сект, разделяющих почти каждый городок Северной Америки. Кроме того, в Германии всё устройство, управление и вся педагогическая часть первоначальных школ определены самыми подробными законами, в которых означены даже малейшие подробности преподавания*, в Америке же закон полагает только несколько условий, при выполнении которых он считает, что община выполнила свою обязанность в отношении образования. Всё остальное предоставлено самим общинам, или, лучше сказать, тому соревнованию общин одной перед другой, которое составляет в Америке один из сильнейших стимулов общественного развития. Право инспекции точно так же, как и в Англии, покупается правительством штатов у общинных школ за определённую сумму вспомоществования. Новые меры проводятся особенным правительственным органом, через убеждение членов общин публичными лекциями, брошюрами, примером, и надобно сознаться, что до сих пор такой образ действия, составляющий крайнюю противоположность с централизацией Франции, оказался успешным. Новая педагогическая мера, полезность которой перешла в убеждение публики, быстро переходит из одного штата в другой, и если несколько общин остаются при старых убеждениях, зато в остальных новая мысль проводится с той силой и верностью, которую сообщает действиям одно собственное убеждение.

*Загляните, например, в устав Фридриха II для элементарных школ (Handbuch der Preussischen Schulgesetzgebung, bearbeitet von Muller. Berlin, 1854. S. 203) или устав (1850) экзаменов в ремесленных школах, где даже определено, как должна быть перегнута бумага ученической тетради, где должно быть написано имя экзаменующегося (там же, ст. 103, § 11).

Другая особенность в устройстве общественного образования Северной Америки состоит в том, что там обязанность общин учреждать школы не ограничивается одними элементарными школами. По мере возрастания общины обязанности её в отношении общественного образования увеличиваются, а несколько общин вместе составляют учебный округ, который обязан содержать школу высшего разряда — английскую или латинскую и, наконец, высшую школу (high school), соответствующую в системе общественного образования немецким гимназиям.

В градации этих школ соблюдается постепенность: где останавливается курс элементарной школы, там начинаются курсы латинской или английской школы, для которых в свою очередь служит продолжением курс высшей школы*. Такая система школ составляет уже резкое отличие североамериканского общественного образования от английского, где школы не связаны между собой ничем и каждая существует отдельно сама по себе и где большая часть школ назначается для определённого сословия**. Американцы же, напротив, выражают стремление так устроить своё общественное образование, чтобы дети самых значительных лиц могли начинать свое учение с самых низших, публичных школ; и, судя по ходу вещей, можно предвидеть, что частные заведения, предпочитаемые до сих пор многими лицами богатого сословия, не выдержат конкуренции с публичными, или, по-нашему, казёнными, школами.

*Эта градация не соблюдается в Германии. Школы элементарная, реальная и ремесленная не находятся между собой в связи и назначаются для различных сословий. Одни только гимназии, в которые принимаются десятилетние мальчики, но курс которых требует некоторых предварительных познаний, приготовляют своих учеников к слушанию лекций в университете (Report on Education in Europe by Dallas Bache. P. 453).

**Многие древние школы Англии находятся в связи со старыми университетами и отчасти приготовляют своих воспитанников к поступлению в университетские коллегии.

Эти общественные заведения открыты для лиц обоего пола, и в этом отношении североамериканская высшая школа представляет для непривычного взгляда странное явление: в иных высших школах девушки и мужчины, от шестнадцатилетнего до двадцатилетнего возраста, сидят в классе вместе друг подле друга, занимаясь одними и теми же предметами. Само собой разумеется, что в низших и средних училищах и подавно допускается такое смешение полов, которое мы видим и в некоторых английских школах. И должно заметить, что как англичане, так и американцы делают это не по необходимости, а по принципу: они не видят особенной нравственной цели в разделении полов*. В некоторых местах Соединённых Штатов основаны, впрочем, для женщин особые высшие школы, но предметы преподавания в них, с небольшими уклонениями, одни и те же, как и в мужских высших школах, и в них тоже преподается латинский и часто греческий языки.

*De I'instruction primaire a Londres, par E. Rendu. See. edit. Paris, 1853. P. 42. Здесь, впрочем, идёт речь не об элементарной школе, как можно судить по заглавию сочинения, но о нормальном училище, где находятся воспитанники и воспитанницы, давно уже вышедшие из детства.

У. Гомер ― Чёрная доска

Вообще женское воспитание гораздо мужественнее в Америке, чем где-либо в Европе, и женщины рано начинают пользоваться той свободой, которая везде была бы сочтена опасной для их нравственности, но в Америке оказала только хорошие последствия. Привыкнув рано к независимости, североамериканские женщины выходят замуж обыкновенно довольно поздно и по убеждению, развитому опытностью, делаются прекрасными жёнами, хозяйками и матерями семейства. Может быть, некоторые из них и гибнут жертвами ранней свободы, но едва ли число этих жертв значительнее, чем в тех государствах, где женщины охраняются почти что монастырскими стенами до шестнадцати- или восемнадцатилетнего возраста. Но зато американская женщина, рано привыкнув к независимости, редко злоупотребляет ею впоследствии. Выходя замуж, она уже женщина развитая, а не ребёнок, позднее воспитание которого часто не удаётся мужу. Американцы не хотят приготовить из своих дочерей существ очаровательных для ловли мужей и успехов в свете, покупаемых часто ценой нравственности. Они нисколько не заботятся о той наивности, которая льстит грубому эгоизму мужчины и, оставаясь до старости, очень часто соединяется с самой лёгкой нравственностью, но хотят, чтобы воспитание женщины делало её существом самостоятельным и давало ей возможность по собственному убеждению идти прямым путём к жизни.

Далее высших школ не идёт система общественных учебных заведений, которую американцы начали строить снизу, а не сверху, в противоположность историческому ходу европейского образования. Высшие школы уже не приготовляют своих воспитанников в коллегии, академии, семинарии и университеты. Американцы руководствуются при этом той мыслью, совершенно противоположной германской, что наука — дело частное, а не государственное, полезная роскошь, которая и сама приходит вслед за образованием и богатством общества и которую правительство штата может поддерживать, если оно имеет на то средства, но не может и не должно вести вперёд само. Они также считают, что специальное образование, приобретаемое для специальных практических целей, должно покупаться тем, кто ожидает для себя выгод от достижения этих целей, и что это такой же промышленный расчёт, как и всякий другой*.

*Мы не говорим об исключениях из общего правила, потому что наша цель только выставить главные, характеристические черты в образовании каждого народа.

Американские высшие школы не имеют целью приготовлять своих воспитанников для поступления в специальные учебные заведения, но они хотят дать им окончательное общее образование, после которого они могли бы выбирать себе ту или другую карьеру*, а потому и самые программы высших школ чрезвычайно разнообразны. Одни из высших школ принимают совершенно университетский характер, считают себя наравне с коллегиями, получают право давать учёные степени; курс других не превышает обыкновенного гимназического курса; третьи, наконец, находятся только в самом зародыше.

*И в этом отношении американские высшие школы отличаются и от германских гимназий, и от английских древних школ.

В большей части высших школ преподавание главным образом основывается на изучении классических языков и классической литературы, но это изучение далеко не преследуется с такой исключительностью, как в Англии, и естественные и политические науки с каждым годом всё более и более получают места в американских программах.

Высшие учебные заведения носят в Америке английское название коллегий, академий, семинарий и университетов и все построены первоначально по английскому образцу. Кембриджский университет, например, напоминает сильно английский Кембридж или Оксфорд и также состоит из множества коллегий, из которых каждая живёт своей особенной жизнью и имеет своё особенное управление. Но эти коллегии, не связанные, как в Англии, своими вековыми статутами и привилегиями, приняли отчасти характер специальных заведений, напоминающих факультеты.

История всех этих высших учебных заведений, с немногими исключениями, одна и та же. Несколько лиц, пользующихся влиянием в обществе, замечая, что в какой-нибудь местности чувствуется потребность в высшем учебном заведении, открывают подписку, которая почти никогда не бывает неудачна. Грошовые и рублёвые пожертвования достигают иногда весьма значительных размеров*. Но, как бы сумма ни была мала, заведение открывается, если её только достаточно на то, чтобы нанять или купить дом и устроить две-три кафедры, остальное дополняет плата, взимаемая с учеников. Частные пожертвования не замедлят быстро расширить пределы заведения. Потом стараются приобресть выгодное законное положение для заведения. Оно делается корпорацией, и штат принимает на себя часть издержек, получая за это право инспекции. Кембриджский университет и Яльская коллегия, богатейшие учебные заведения Северной Америки, начались с самых незначительных пожертвований. Но потом многочисленные кафедры их появлялись одна за другой, и почти каждая из них носит название какого-нибудь лица, пожертвовавшего деньги для её основания. Но здесь не место входить в интересные подробности этих заведений, с которыми со временем мы надеемся познакомить читателей поближе. Заметим только чисто американскую особенность в их устройстве.

*Во множестве частных пожертвований на пользу общественного образования с Северной Америкой может соперничать одна только Англия.